CO₂-Entnahme

Methoden zur CO₂-Entnahme aus der Luft

Im Pariser Vertrag hat sich die Weltgemeinschaft dazu bekannt, die globale Erderwärmung zu begrenzen. Dafür haben die Nationalstaaten sich zu nationalen Kohlenstoffdioxid (CO2)- Reduktionszielen bekannt. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass Deutschland bis zum Jahr 2045 klimaneutral wird. Um dies zu erreichen und gleichzeitig den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur zu begrenzen, sind laut Bericht des Weltklimarats (IPPC) neben einer erheblichen Reduzierung des CO2-Ausstoßes auch Maßnahmen zur Entfernung aus der Atmosphäre (Carbon Capture Removal, CDR) und zur Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) notwendig.

"CO₂-Entnahme aus der Luft: Wie räumen wir die Atmosphäre auf?"

Veranstaltungsbericht zur Unterhausdebatte am 20. Mai 2025 in Berlin

Politische Rahmenbedingungen

Mit der Langfriststrategie Negativemissionen zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissionen (LNe) wurde von der Bundesregierung unter Olaf Scholz im Februar 2024 ein gemeinsames Verständnis der Rolle der CO₂-Entnahme für den Klimaschutz in Deutschland geschaffen. Die Strategie beschreibt, wie CO₂ dauerhaft aus der Atmosphäre entfernt und gespeichert werden soll, um Klimaneutralität trotz unvermeidbarer Emissionen zu erreichen.

Mit der im Mai 2024 verabschiedeten Carbon Management Strategie (CMS) legte die Bundesregierung unter Olaf Scholz (2021-2025) ebenso die Grundlagen, um den Umgang mit CO₂-Emissionen systematisch zu planen. Die damit angestoßene Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) zum Abbau von Hürden beim Transport und bei der Speicherung von Kohlendioxid wurde während der 20. Legislaturperiode nicht mehr verabschiedet. Laut Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD (2025) plant die Bundesregierung unter Friedrich Merz kurzfristig ein Gesetz zu beschließen, das Abscheidung, Transport, Nutzung und Speicherung von CO₂-Emissionen, insbesondere schwervermeidbarer Industrieemissionen und für Gaskraftwerke, ermöglicht.

CO₂-Abscheidungs- und Speicherungstechnologien (CCS) und Nutzungstechnologien (CCU) werden unerlässliche Instrumente zur Erreichung von Deutschlands Klimaneutralität hervorgehoben. CO₂-Speicherung, sowohl offshore wie onshore, soll unter bestimmten Voraussetzungen und Regionen ermöglicht werden. Der Bau von CCU-/CCS-Anlagen und Leitungen soll dabei künftig im überragenden öffentlichen Interesse stehen. Der Direct Air Capture Technologie (DAC) wird im diesem Zusammenhang eine besondere Rolle als Zukunftstechnologie zugeschrieben.

Natürliche und technische Senken – Was sind die Unterschiede?

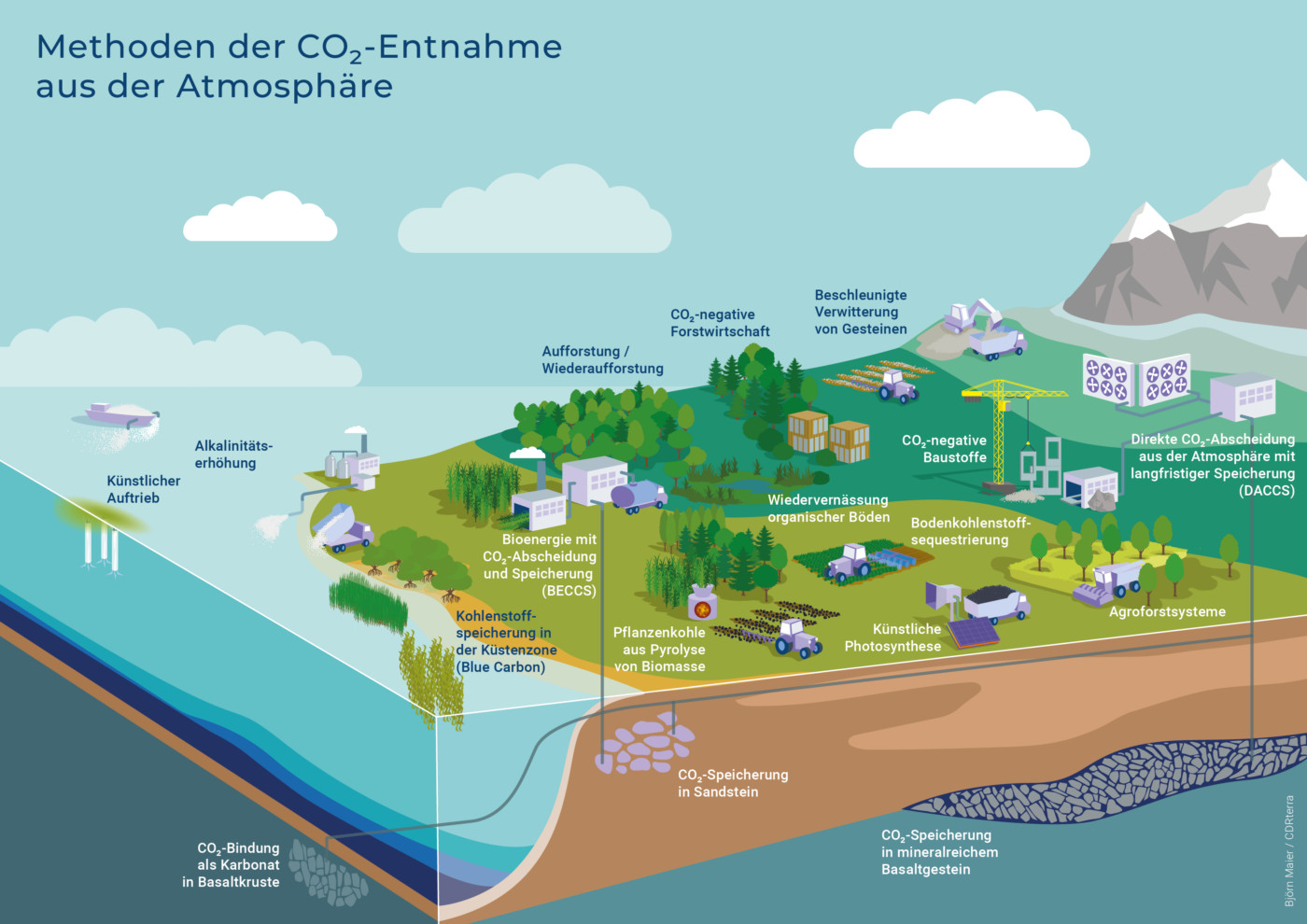

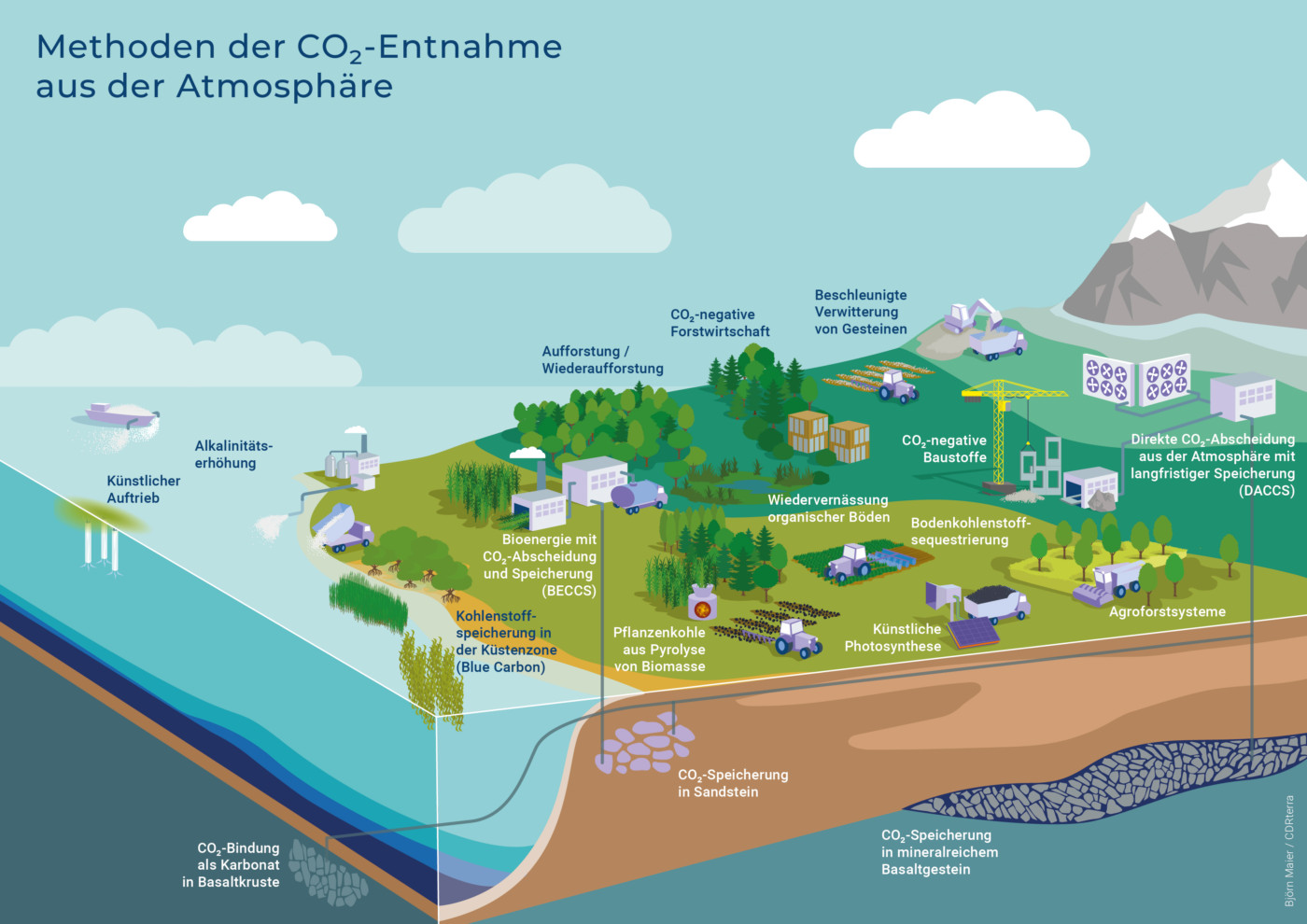

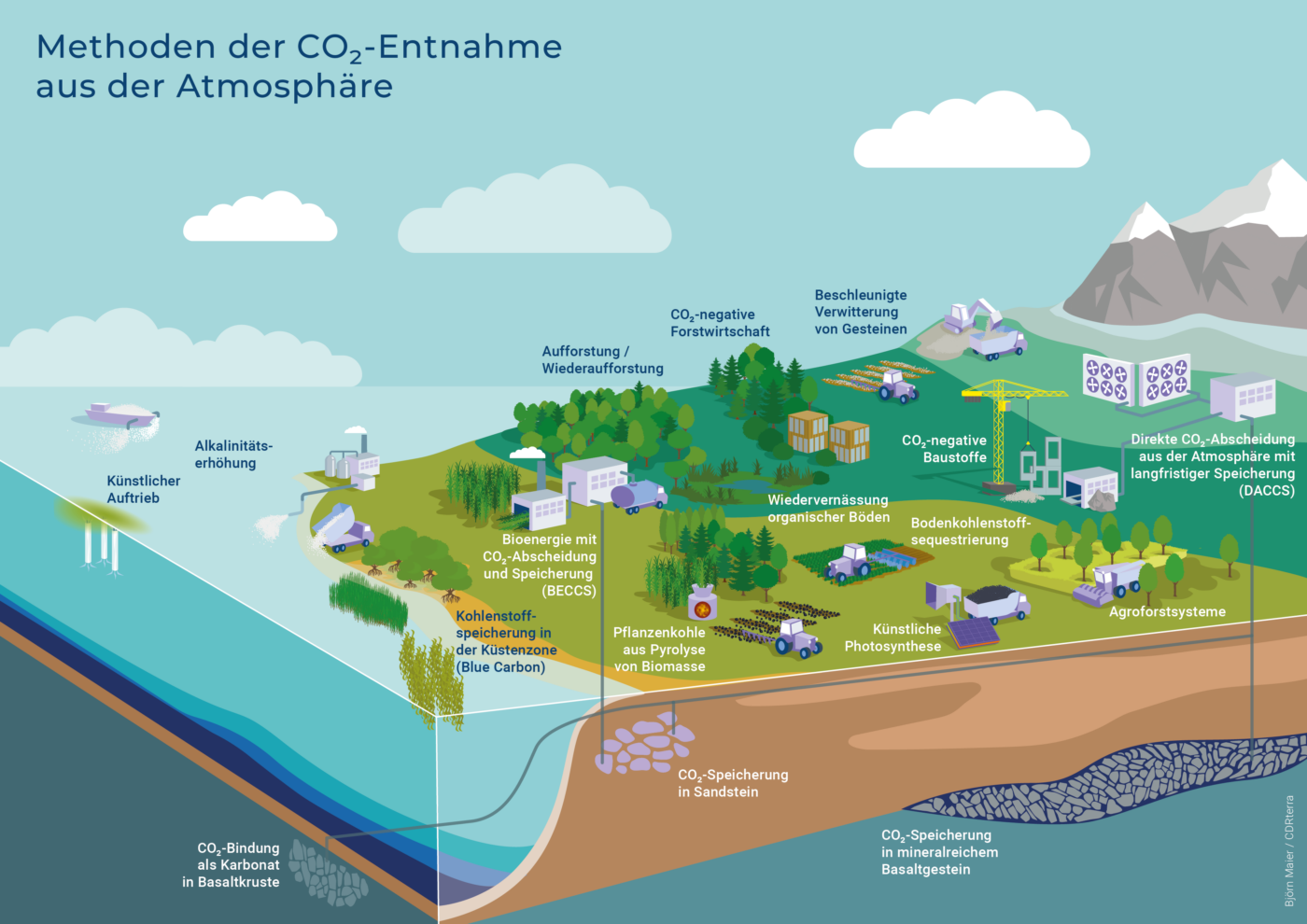

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Ein Teil des freigesetzten CO2 wird in sogenannten natürlichen Senken gebunden, etwa im Boden wie in Mooren oder im Wasser wie im Ozean. Doch die Kapazität dieser Senken ist nicht unendlich. Daher wurden verschiedene technische Verfahren entwickelt, um CO2 einzufangen – entweder direkt dort, wo es durch Verbrennung produziert wird, oder ortsunabhängig aus der Luft.

Natürliche und technische Methoden unterscheiden sich vor allem in deren Reifegrad und Einsatzmöglichkeiten. Während einige Optionen von natürlichen Senken bereits heute eingesetzt werden und gegebenenfalls ausgeweitet werden könnten, würde es bei der Mehrheit der technischen und geochemischen Optionen Jahre oder sogar mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis sie in großem Maßstab eingesetzt werden könnten.

Weiterführende Links

Welche sind die wichtigsten CO2-Speichermethoden?

Im Video gibt Roland Dittmeyer, Leiter des Instituts für Mikroverfahrenstechnik (IMVT) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), einen Überblick zu Direct Air Capture, kurz DAC. Für Roland Dittmeyer hat das Einfangen von Kohlendioxid über DAC den Vorteil, dass es relativ einfach ist. "DAC kann man gut skalieren und industriell fertigen und man braucht keinen fruchtbaren Boden, und deswegen glaube ich, dass das ein großes Potential hat", sagt Dittmeyer. (Das Video ist 2022 im Rahmen der Helmholtz-Klima-Initiative entstanden.)

Expertise

- Roland Dittmeyer, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Katja Matthes, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

- Nadine Mengis, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

- Andreas Oschlies, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

- Torsten Sachs, GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung

- Frank Schilling, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Daniela Thrän, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung - UFZ

- Klaus Wallmann, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Sie suchen weitere Expertise? Kontaktieren Sie uns gerne unter dialog@helmholtz-klima.de oder schauen Sie in unserer Datenbank!

Kooperationen

In einer aktuellen Veröffentlichung beschreibt unser Kooperationspartner Klimafakten.de die Rolle von Carbon Dioxide Removal (CO2-Entnahme).

Klimafakten bietet zuverlässige Informationen zum Klimawandel und zeigt, wie Gespräche über Lösungen gelingen können. In der Faktencheck-Rubrik „Was nützt…?“ geht Klimafakten seit 2024 der Frage nach, welche Strategien und Technologien wirksam zum Klimaschutz beitragen können.

Über CDRmare: Die Forschungsmission CDRmare (CDR: Carbon Dioxide Removal – CO2-Entnahme) untersucht, ob und in welchem Umfang der Ozean eine wesentliche Rolle bei der Entnahme und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre spielen kann.

Über CDRterra: Wie kann Deutschland die Treibhausgasneutralität von 2045 an einhalten? Ist CO₂-Entnahme sinnvoll und gesellschaftlich erwünscht? Die BMBF-Fördermaßnahme CDRterra erforscht politische, ökologische, technische und gesellschaftliche Fragen zu CDR-Methoden.