Climate change as a planetary boundary

Heat waves, floods, and droughts: Climate change is advancing globally, and its effects are also becoming increasingly noticeable in Germany. The risk of abrupt and irreversible changes to the Earth system rises with every tenth of a degree Celsius of additional warming. Even an increase of less than two degrees Celsius means vastly greater risks for society and the environment. We have already exceeded this planetary boundary.

Die Energie für physikalische Prozesse und das Leben auf der Erde stammt von der Sonne. Das Klima auf unserem Planeten ist Ausdruck der Menge, der Verteilung und der Gesamtbilanz eintreffender und ausgehender Energie. Unterschiede in Temperatur und Luftdruck, die aus der Energieverteilung resultieren, treiben globale Strömungen in den Ozeanen und der Atmosphäre an. Ihre fein abgestimmten Dynamiken haben die Entstehung von Leben überhaupt erst ermöglicht.

Der globale Temperaturanstieg droht, diese Dynamiken zu stören und die Lebensgrundlagen vieler Menschen zu vernichten. Besonders betroffen sind Küsten- und Inselregionen sowie solche Gebiete, die schon heute unter Trockenheit leiden. Aber auch die Lebensbedingungen für Stadtbewohner:innen ändern sich dramatisch.

Fast alle Staaten der Erde haben sich 1992 in der UN-Klimarahmenkonvention darauf verständigt, den vom Menschen verursachten Klimawandel aufzuhalten. Zentrales Ziel der Konvention: Den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) zu reduzieren, also des Treibhausgases, das maßgeblich zur Erderwärmung beiträgt. So wollen sie das Risiko gefährlicher Verwerfungen im Erdsystem eindämmen. Über 30 Jahre nach der Unterzeichnung liegt die atmosphärische Konzentration von CO2 heute deutlich höher als je zuvor. Der Grund sind stetig steigende Emissionen aus Energieproduktion, Verkehr, Landwirtschaft und anderen Lebensbereichen.

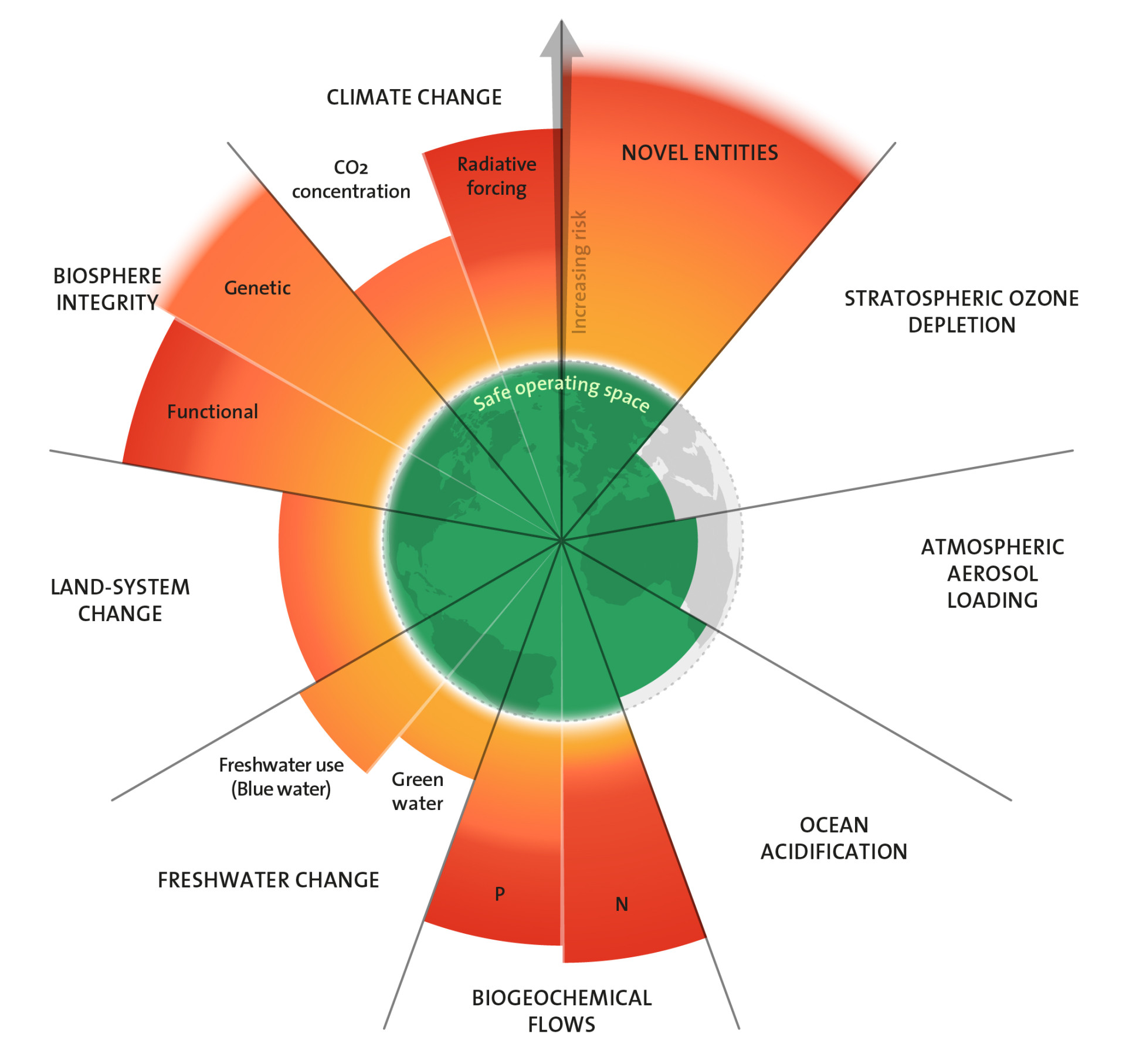

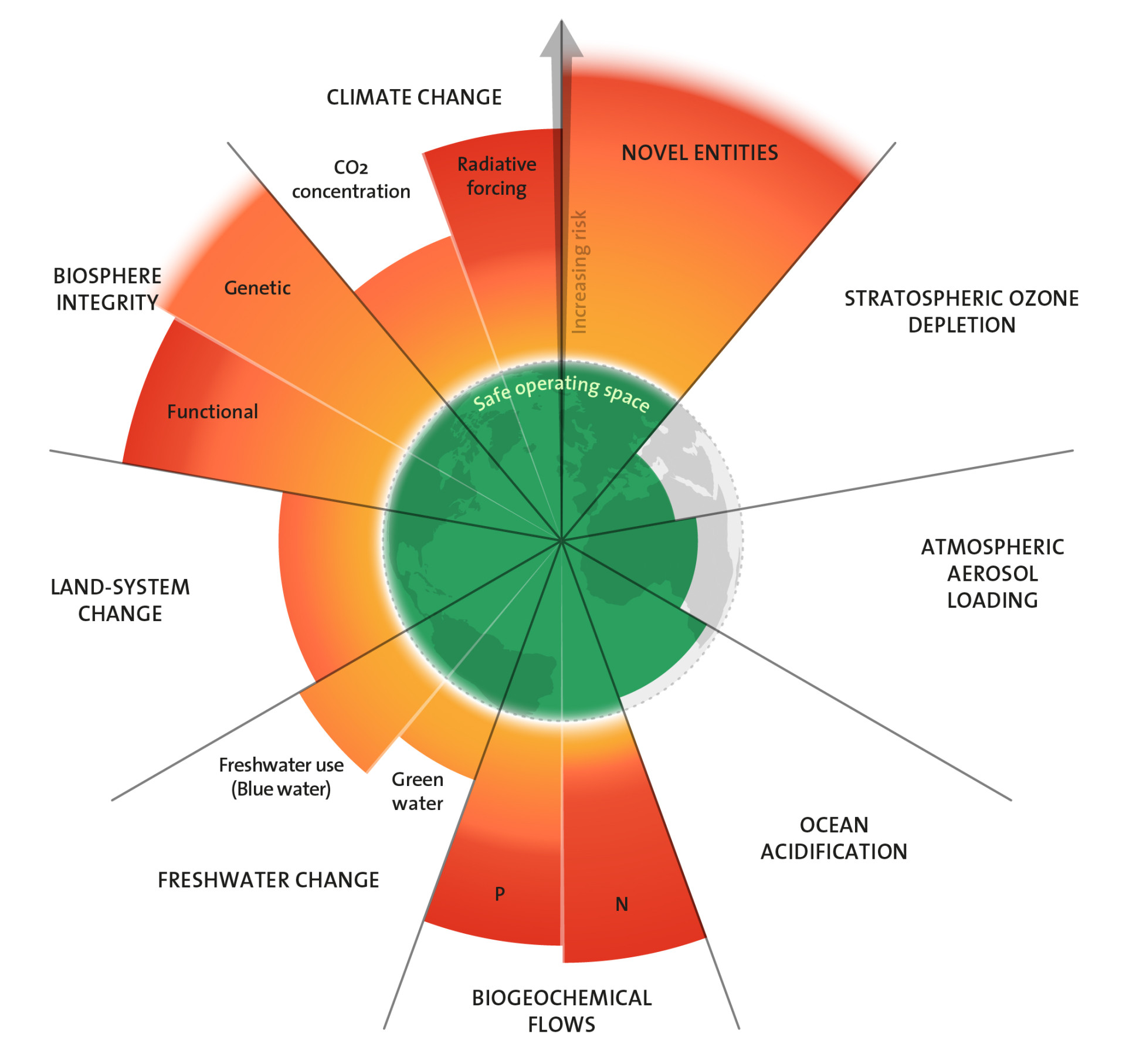

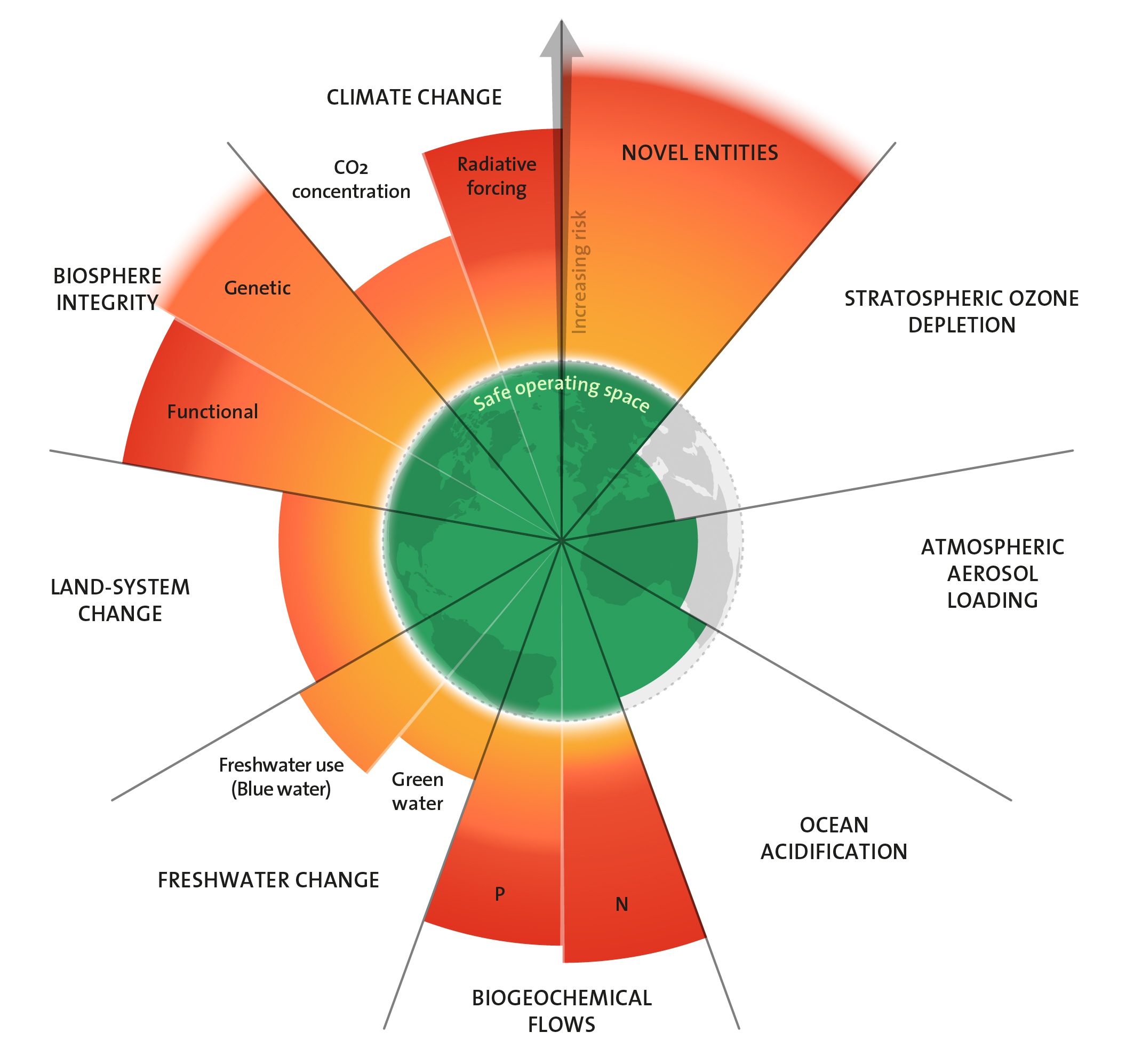

Sengende Hitze, anhaltende Dürre, riesige Waldbrände oder auch Flutkatastrophen: Extremwetterereignisse und ihre Folgen deuten weltweit darauf hin, wie menschliches Verhalten den Planeten und seine Bewohnenden an Belastungsgrenzen führt. Das Konzept der Planetaren Grenzen beschreibt den Klimawandel als einen der wichtigsten Faktoren für unsere Zukunft – neben dem Verlust der Biodiversität und der Verbreitung neuer Substanzen wie Chemikalien und Plastik in der Umwelt.

Der Treibhauseffekt: Was den Klimawandel antreibt

Treiber des Klimawandels ist die steigende Konzentration von Treibhausgasen wie CO2, Methan und Lachgas in der Atmosphäre. Wie eine Dämmschicht oder das Glasdach eines Gewächshauses halten sie Wärme an der Erdoberfläche. Wärme, die durch Sonnenstrahlung auf der Erdoberfläche entsteht, kann immer schlechter durch die Atmosphäre entweichen. Die Energiebilanz des Erdsystems verschiebt sich. Fachleute sprechen von einem erhöhten Strahlungsantrieb. Der Strahlungsantrieb wird neben der Konzentration von Treibhausgasen maßgeblich von der Albedo der Erdoberfläche bestimmt. Der Begriff Albedo bedeutet soviel wie ‘Weißheit‘ und ist das Maß dafür, welchen Anteil der einfallenden Sonnenenergie eine Oberfläche aufnimmt. Je heller eine Oberfläche ist, desto stärker reflektiert sie das Licht der Sonne. Dunklere Flächen nehmen mehr Lichtstrahlen auf und wandeln sie in Wärme um. Was das im Kontext des Klimawandels bedeutet, wird in der Nordpolarregion besonders deutlich: Helle Eisflächen werfen einen Großteil der Sonnenstrahlung zurück. Deshalb sind eisbedeckte Polarregionen selbstkühlend. Je mehr Eisflächen durch die global steigenden Temperaturen abschmelzen, desto mehr dunkle Meeresoberfläche liegt frei. Sie nimmt mehr Energie auf, die zum Teil in Form von Wärme im Erdsystem verbleibt. Der Effekt der Erwärmung ist also selbstverstärkend.

Den Treibhauseffekt an sich hat es schon immer gegeben. Er ermöglicht Leben auf der Erde, an deren Oberfläche ganz ohne Treibhausgase eine Temperatur von etwa -18 Grad Celsius herrschen würden. Doch die massenhafte Freisetzung von Gasen wie CO2 und Methan durch den Menschen führt heute zu einer schnelleren Aufheizung als je zuvor in der Erdgeschichte – mit unabsehbaren Folgen. Globale Meeres- und Luftströmungen ändern ihre Dynamik und damit regionale Ausprägungen des Klimas. Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere zu Wasser, zu Land und in der Luft wandeln sich dramatisch.

Grenzen deutlich überschritten

Im Konzept der Planetaren Grenzen haben Wissenschaftler:innen den Höchstwert der atmosphärischen CO2-Konzentration für einen sicheren Handlungsspielraum auf 350 ppm festgelegt (Parts per Million – Anzahl der CO2-Moleküle pro Gesamtzahl aller Teilchen in der Atmosphäre). Die tatsächlich gemessene CO2-Konzentration lag im weltweiten Mittel des Jahres 2023 nach Angaben der amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) bei 420 ppm. Und nicht nur ist die Konzentration in der Atmosphäre zu hoch, sie steigt auch noch immer – so schnell wie nie zuvor.

Den Grenzwert für die Erhöhung des Strahlungsantriebs beziffern Forschende mit einem Watt pro Quadratmeter gegenüber dem vorindustriellen Niveau. Der Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) meldet in seinem Sachstandbericht von 2023 einen tatsächlichen Anstieg von knapp drei Watt pro Quadratmeter verglichen mit dem Jahr 1750.

Beide Grenzwerte für ein sicheres Klima auf der Erde sind derzeit also deutlich überschritten. Das kann teils abrupte und vor allem irreversible Veränderungen im gesamten Erdsystem zur Folge haben. Weltweit aufgenommene Wetterdaten zeigen, dass 2024 das heißeste Jahr seit dem Beginn der Wetteraufzeichnungen war. Laut der Weltwetterorganisation WMO reiht sich das Jahr damit in eine Serie von Rekordjahren des vergangenen Jahrzehnts.

Zudem war 2024 mit sehr großer Wahrscheinlichkeit das erste Jahr, in dem die weltweite Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche über 1,5 Grad höher lag als im Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900. Bereits bei einer Temperaturerhöhung von weniger als 1,5 Grad Celsius können Rückkopplungsprozesse im System zum Tragen kommen und Kipppunkte des Klimasystems erreicht werden. Die globale Erwärmung und ihre Folgen verschärfen sich weiter, sie werden zunehmend unaufhaltbar und sind nicht mehr umkehrbar.

Können wir den Wandel aufhalten?

Um die planetare Grenze für ein gesichert menschenfreundliches Klima nicht immer weiter zu überschreiten, müssen wir den anthropogenen Ausstoß von Kohlendioxid so schnell wie möglich auf Netto-Null reduzieren.

Der wichtigste Pfad um CO2-Emissionen zu verringern, ist, Energie aus Windkraft, Solaranlagen, Wasserkraft oder Geothermie zu nutzen. Und wo es unvermeidbar ist, Treibhausgase freizusetzen, müssen sie wie im natürlichen Kreislauf wieder aus der Atmosphäre entfernt werden. Dafür können wir natürliche CO2-Senken wie Wälder, Moore und gesunde Ozeane stärken. Zusätzlich könnten neue Technologien helfen, Treibhausgase aus der Atmosphäre zu binden und unschädlich zu machen.

Related links

Weitere 8 Planetare Grenzen

Höchste Priorität hat jedoch die Vermeidung von Treibhausgasemissionen. Gesellschaften müssen schnellstmöglich klimaneutrale Industrien, Handel und Lebensstile entwickeln, um langfristig in einen sicheren Handlungsrahmen für die menschliche Zukunft zurückzukehren. Aufgabe nationaler und internationaler Politik ist es, den rechtlichen Rahmen für diese Entwicklungen zu gestalten.

Fachliche Prüfung und Beratung zu diesem Beitrag: Dr. Tido Semmler, AWI

Zurück zur Übersichtsseite Planetare Grenzen