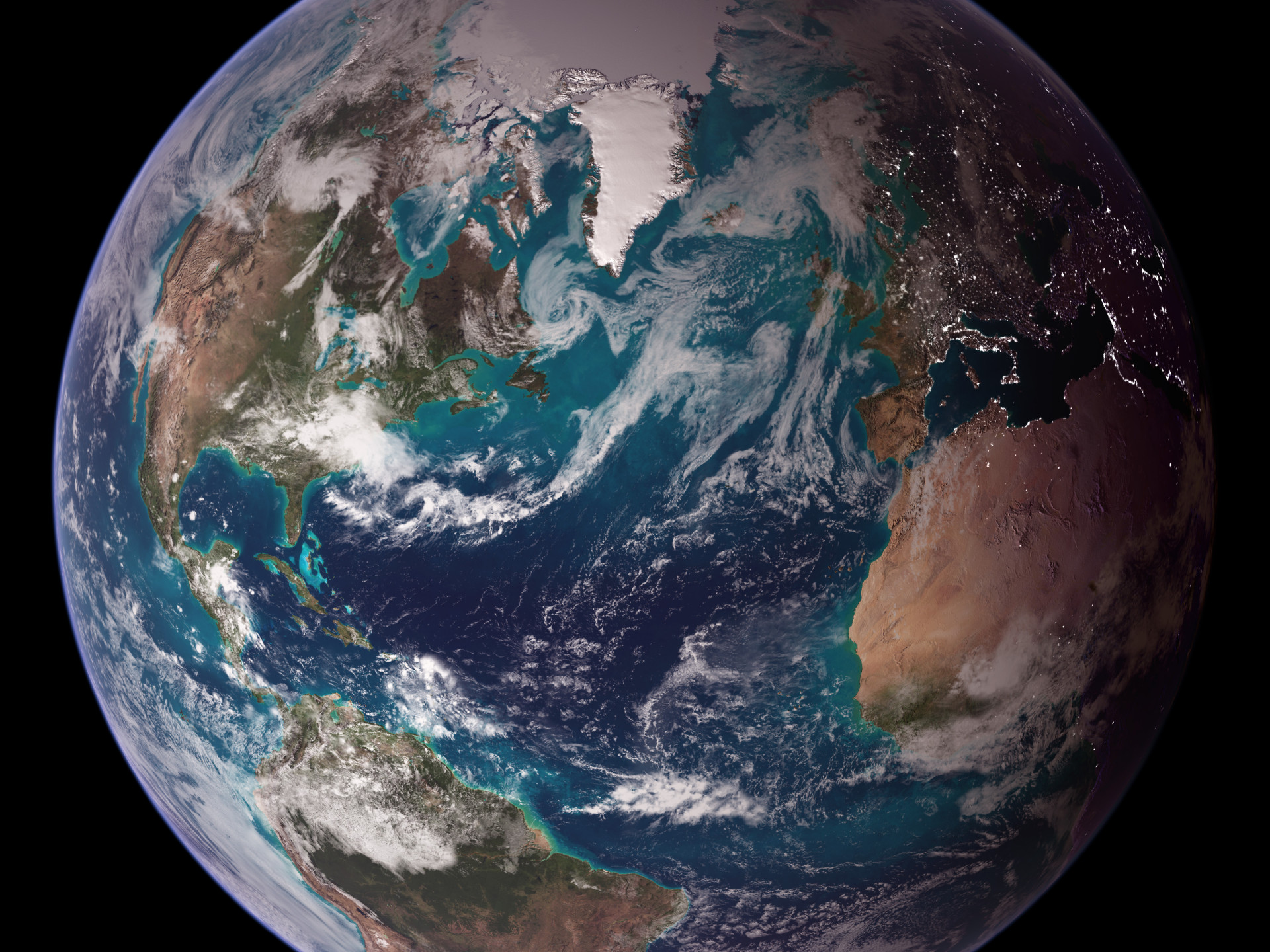

Planetare Grenzen: Wieviel menschliche Eingriffe verkraftet der Lebensraum Erde?

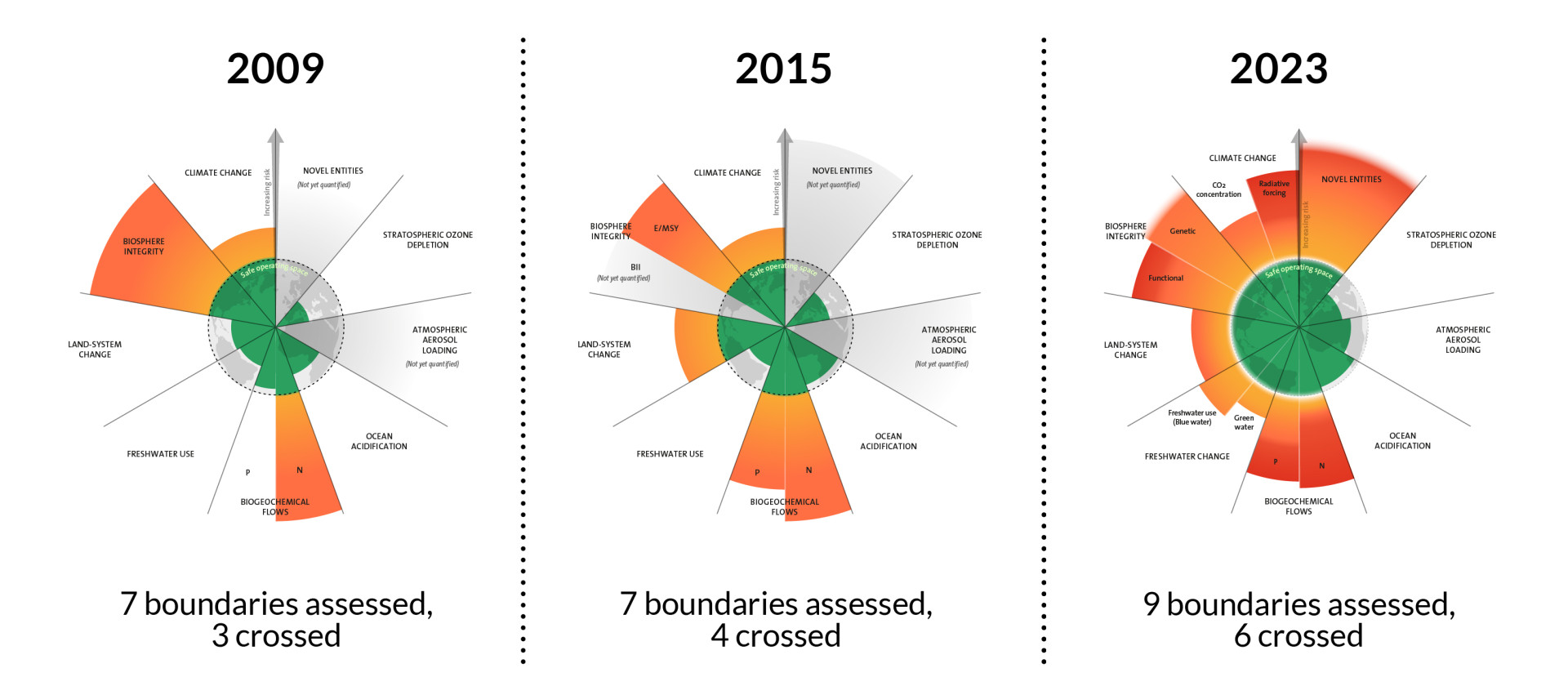

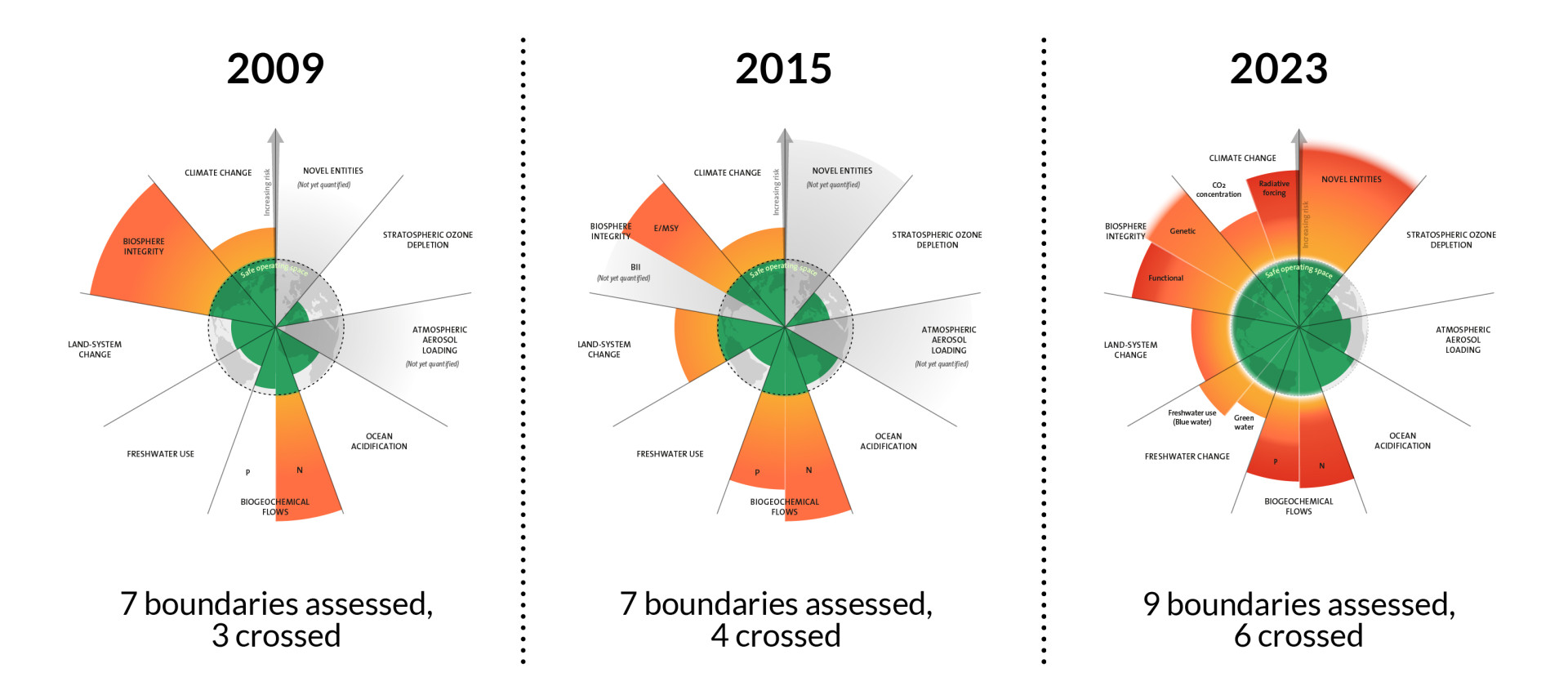

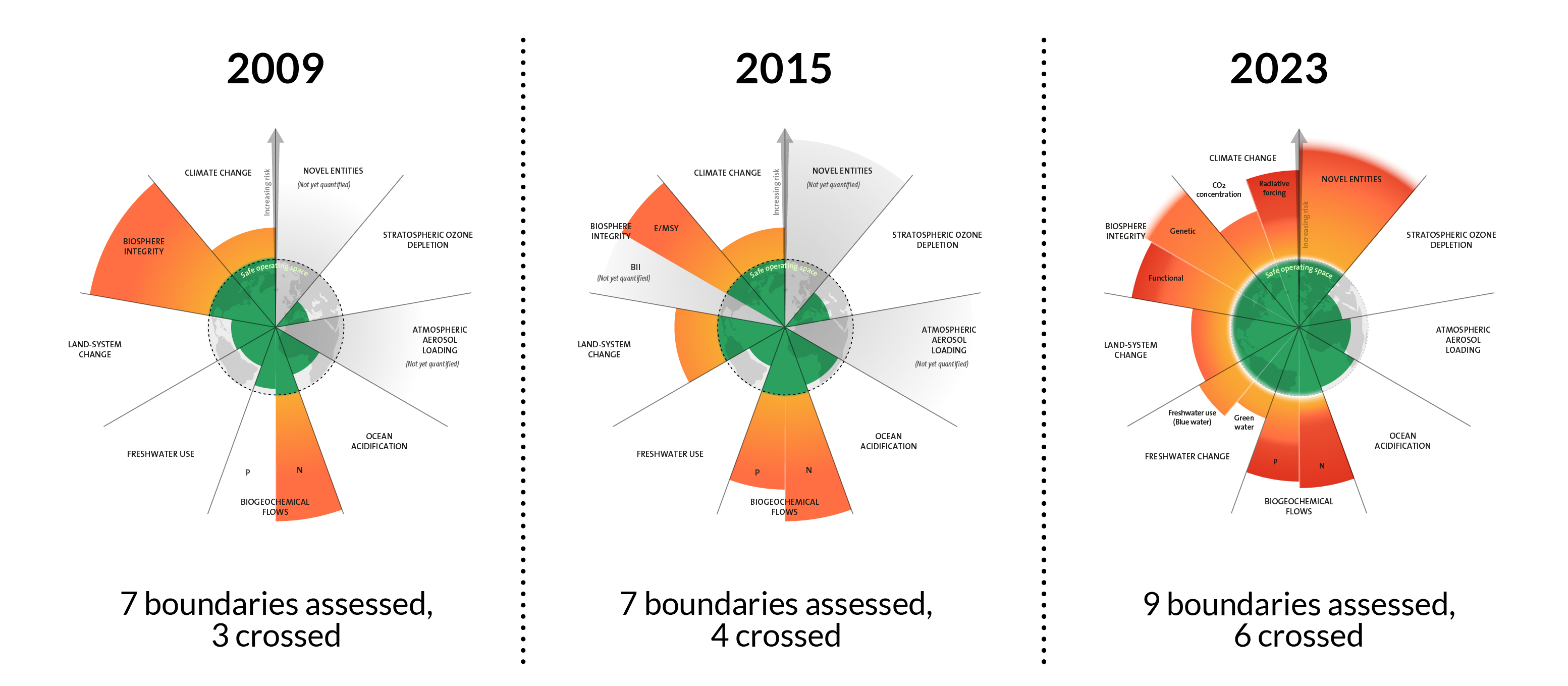

Mit dem Konzept der Planetaren Grenzen haben Forschende im Jahr 2009 Leitlinien für menschliche Einflüsse auf die Umwelt aufgestellt. Jenseits der beschriebenen Grenzwerte ist die Stabilität der Lebensräume für Menschen und andere Arten auf der Erde gefährdet. Was hat dieses Konzept bisher in Forschung und Gesellschaft bewirkt – und wo liegen seine Schwächen?

„Das Konzept der Planetaren Grenzen zeigt, aufbauend auf empirischem Wissen, eine Art wünschenswertes Bild des Planeten“, sagt Hans-Otto Pörtner, Meeresbiologe und Experte für Auswirkungen des Klimawandels auf die Ozeane am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. „Dieses Bild wird auf verschiedene Prozesse im Erdsystem angewandt, um zu verdeutlichen, welche Veränderungen ungünstig für die Menschheit und die aktuellen Lebensbedingungen auf dem Planeten sind.“ Das soll den systemischen Blick auf Mensch-Umwelt-Interaktionen fördern und konkrete Handlungen anleiten.

Grenzen menschlicher Einflüsse definieren

Das Konzept der Planetaren Grenzen ist einer von verschiedenen Ansätzen, die Auswirkungen und Folgen menschlicher Einflüsse auf den Planeten Erde deutlich zu machen und Grenzen dieser Einflüsse zu definieren. Schon 1972 schilderte beispielsweise der Club of Rome in der Studie „Grenzen des Wachstums“ die Dynamiken und Risiken exponentieller Entwicklungen mit Blick auf fünf Bereiche der Menschheitsentwicklung. Die Autor:innen der Studie wiesen auch auf die Herausforderung hin, Prozesse in komplexen Systemen zu durchschauen und vorherzusagen. Dieser Herausforderung nehmen sich unter anderem die Erdsystemwissenschaften an, die damals gerade begannen, interdisziplinär zusammenzuarbeiten.

2014 veröffentlichte der ‘Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen' (WBGU), dem auch Hans-Otto Pörtner angehört, das „Konzept planetarischer Leitplanken“. Es zielt darauf ab, globale Entwicklung – im Sinne von Fortschritt – zu ermöglichen, ohne die natürlichen Lebensgrundlagen zu zerstören. Die Autor:innen definieren Schadensgrenzen, die zu überschreiten intolerable und irreversible Folgen nach sich ziehen würde.

Auch die Risikoanalysen im 6. Sachstandsbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Weltklimarat) basieren darauf, dass Forschende verschiedener Disziplinen Risikoschwellen für Teile des Erdsystems definieren, die von Klimaveränderungen beeinflusst werden. Dazu zählen weltweit marine, terrestrische und Süßwasser-Ökosysteme mit ihrer Biodiversität. Die Forschenden bewerten zum einen deren Gesundheit und Produktivität, die Mortalität von Menschen, Tier-, Pflanzen- und mikrobieller Arten. Zum andern betrachten sie die Ernährungssicherheit, Infrastruktur und Funktionalität menschlicher Gesellschaften. Dabei stellen sie fest, dass viele Systeme und Regionen bei etwa 1,5°C globaler Erwärmung in einen Bereich hohen Risikos gelangen, an Funktionalität einzubüßen. Diese Befunde bestärken das Pariser Abkommen 2015, nach dem dieses Maß der globalen Erwärmung durch menschliche Einflüsse möglichst nicht überschritten werden sollte.

Vom Konzept zum Handeln

Jeder der beschriebenen Ansätze hat seine Stärken und Schwächen. Allen gemeinsam ist eins: „Diese Konzepte helfen, das Augenmerk auf begrenzte Ressourcen, auf die natürlichen Lebensgrundlagen und auf die Lebensbedingungen des Menschen und der heutigen Natur zu richten“, sagt Hans-Otto Pörtner. Die Grenzen der Ressourcen des Planeten anzuerkennen, heißt, mit limitierten Mengen haushalten zu lernen. Es erfordert ein Bewusstsein für die endliche Menge an Wasser, das verschmutzt und umgeleitet werden darf; für die endliche Menge an Kohlenstoff, der verbrannt werden darf; die endlichen Mengen an Phosphor und Stickstoff, die der Mensch in die Umwelt freisetzen darf; und für endliche Mengen an Energie, Nahrung und Material, die der Mensch aus den natürlichen Ökosystemen für seine Zwecke abzweigen kann. Konzepte wie das der Planetaren Grenzen oder der Klimarisiken sind deshalb nicht nur in der Forschung relevant. Sie prägen gesellschaftliche Diskurse um Umwelt- und Klimaschutz und haben Eingang gefunden in juristische, ökonomische und sozialwissenschaftliche Diskussionen sowie politische Entscheidungsprozesse.

Rechtlicher Rahmen für Ressourcennutzung

Das Bewusstsein für begrenzte Budgets – sei es an Kohlenstoffemissionen, Nitratfreisetzung oder Süßwassernutzung – wirft unmittelbar die Frage nach gerechter Verteilung der planetaren Ressourcen und ökologischer Leistungen auf. Die Weltgemeinschaft hat dafür Sorge zu tragen, dass alle Menschen jetzt und künftig auf einem sicheren, stabil funktionierenden Planeten leben. Einen rechtlichen Rahmen dafür können die beschriebenen Risikokonzepte anleiten. Sie heben den kollektiven Charakter und die Begrenztheit irdischer Ressourcen und Lebensbedingungen hervor, auf die Menschen weltweit gleichermaßen angewiesen sind. Bestandteile des Erdsystems wie zum Beispiel die Regenwälder des Amazons oder die Permafrostböden des Nordens bekommen den Stellenwert globaler Gemeingüter.

Wirtschaften innerhalb der Grenzen

Das Verständnis begrenzter natürlicher Ressourcen und Kapazitäten hat das Modell der Donut-Ökonomie hervorgebracht. Es beschreibt, wie die weltweite Wirtschaft einerseits durch die Planetaren Grenzen und andererseits durch notwendige soziale Grundlagen flankiert ist. „Wo es biophysikalische Obergrenzen gibt, muss es auch ein soziales Fundament geben“, schreiben dazu die Autoren des 2023 erschienenen zweiten Updates der Planetaren Grenzen. Die soziale Grundlage ist anhand von Kriterien der Gleichstellung und der Gerechtigkeit zu definieren. Nur im Rahmen dieser Unter- und Obergrenzen kann gerechtes und sicheres Wirtschaftshandeln stattfinden, das den Planeten als intakten Lebensraum bewahrt. Dass es nicht einfach ist, diesen Handlungsraum einzuhalten, zeigt eine Studie aus dem Jahr 2021: Wohlhabende Länder haben zwar oft höhere soziale Standards, verbrauchen dafür aber übermäßig viel Ressourcen - sie überschreiten die Obergrenze des Donuts. Ärmere Länder dagegen tun sich tendenziell schwerer, soziale Grundbedarfe zuverlässig zu erfüllen.

Gesundheit und Nachhaltigkeit

Im Gesundheitsbereich ist das Konzept der Planetary Health populär geworden. Das multidisziplinäre Forschungsgebiet ist an ein Verständnis Planetaren Grenzen angelehnt und vereint die Sicht auf die begrenzten Ressourcen und Kapazitäten unseres Planeten mit dem Blick auf die Gesundheit des Menschen. Aus der Zusammenschau haben Wissenschaftler:innen beispielsweise die Ernährungsweise der ‘Planetary Health Diet’ entwickelt. Sie ist reich an pflanzlichen Proteinen und fleischarm. Dadurch soll sie der Gesundheit zugute kommen und gleichzeitig das Klima, die Biodiversität und die Umwelt schonen. Auch für die Stadtplanung und -entwicklung ergeben sich aus der Planetary-Health-Perspektive wertvolle Erkenntnisse, etwa wenn es um Luftverschmutzung, Grünflächennutzung oder Baumaterialien geht.

Für die Nachhaltigkeitsforschung ist das Konzept der Planetaren Grenzen ein Leitbild, das allerdings verschiedene Herausforderungen birgt. Um im Sinne der Governance, Justiz oder Ökonomie anwendbar zu werden, müssen die Risikogrenzen von der globalen Skala in konkrete Ziele oder Grenzwerte auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene übersetzt werden. Das erfordert ein detaillierteres Verständnis der Zusammenhänge menschlicher Einflüsse auf allen Ebenen.

Ausrichtung der Politik auf den Erhalt der Lebensgrundlagen

Zunehmend spiegelt sich die Wahrnehmung, dass die Ressourcen unseres Planeten endlich sind, auch in internationaler Politik wider. Der globalen Perspektive der Vereinten Nationen (UN) entsprechend, hat die Betrachtung von Risiken und ihrer Grenzen beispielsweise in UN-Rahmenwerke und Konventionen Eingang gefunden. Das in der UN-Biodiversitätskonvention festgelegte Ziel, 30 Prozent der weltweiten Flächen unter Schutz zu stellen, wird zum Beispiel durch die Beachtung der Planetaren Grenze der Landsystem-Veränderung gestützt - auch wenn es für Land- und Ozeanflächen gilt. „Diese Zielgröße offenbart allerdings auch die Schwäche eines global einheitlichen Grenzwertes für Flächennutzung“, sagt Hans-Otto Pörtner. „Im Grunde ist es eine recht willkürliche Festlegung. Welchen räumlichen Schutz Biodiversität wirklich braucht, ist wissenschaftlich noch zu erarbeiten.“

Weiterführende Links

Neun Planetare Grenzen

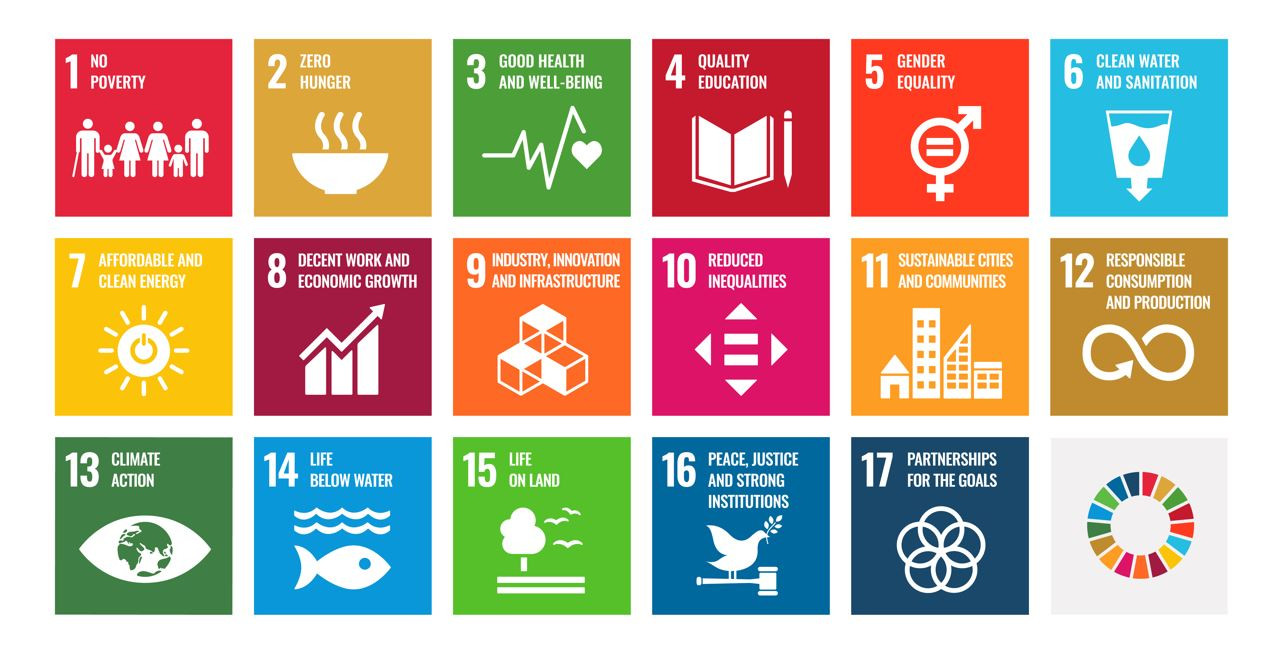

Um die Lebensbedingungen der Menschen und ihre natürlichen Grundlagen innerhalb zuträglicher Grenzen zu erhalten, sollten soziale und ökologische Resilienz miteinander einhergehen. Auf diesem Verständnis basieren unter anderem die Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals, SDGs), die von den Vereinten Nationen 2015 verabschiedet wurden und die Grundlage der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bilden. Entscheidungstragende in der Politik und Forschende beschäftigen sich mit der Frage, wie die SDGs innerhalb der Planetaren Grenzen zu erreichen sind. Auch das europäische Umweltaktionsprogramm (Environment Action Programme, EAP) fußt auf dem Verständnis Planetarer Grenzen. Und einige Regionen und Städte haben ihre Umweltziele daran ausgerichtet, die Planetaren Grenzen einzuhalten.

Während die Beschreibung der Planetaren Grenzen wissenschaftlich ständig weiterentwickelt wird, hat der Begriff also Einzug gehalten in viele Bereiche der Gesellschaft, Politik, Wirtschaft. Wissenschaftliche Konzepte wie die ‘Planetaren Grenzen’ oder die ‘Leitplanken’ des WBGU können als übergreifende Leitlinien wichtige Transformationen anleiten, die es braucht, um den Planeten Erde als sicheren Lebensraum - auch - für den Menschen zu erhalten.

Fachliche Prüfung und Beratung zu diesem Beitrag: Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner, AWI

Das Konzept umfasst neun Planetare Grenzen, die wir in den folgenden Artikeln im Einzelnen beschreiben: