Landnutzung: Soviel Wald braucht das Leben auf der Erde

Landflächen liefern Nahrung, Energie, Werk- und Baustoffe für Menschen, unzählige Arten von Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen. Wie stark darf der Mensch sie beanspruchen, ohne die Stabilität des Erdsystems zu gefährden?

Die Oberfläche unseres Planeten hat vielfältige Erscheinungsbilder. Sie ist bedeckt von Wäldern, Graslandschaften wie Steppen und Savannen, von Feuchtgebieten oder Wüsten. Jede Art von Landschaft leistet ihren einzigartigen Beitrag zur Funktion und Stabilität des Erdsystems.

Böden und die Pflanzen und Tiere, die darin und darauf gedeihen, versorgen die Menschheit mit Nahrung, Energie, Textilfasern und Baumaterialien. Sie schützen vor Naturgewalten und regulieren die Kreisläufe von Wasser und anderen Nährstoffen. Und natürliche Landflächen sind wichtige kulturelle und spirituelle Räume des gesellschaftlichen Lebens.

Doch der Mensch verändert die Komponenten des Erdsystems massiv. Wo Industrien Bodenschätze wie Erdöl, Kohle oder seltene Erden bergen, hinterlassen sie oft völlig verödete Landstriche. Siedlungen, insbesondere große Städte, Industrie und Verkehr tragen zur Bodenversiegelung bei, so dass kein Austausch von Wasser und Nährstoffen mehr stattfinden kann. Und der Hunger nach Baustoffen, Energieträgern und Nahrungsmitteln fördert die Umwandlung von Waldgebieten in Minen, Tagebau sowie Ackerland oder Weideflächen. Diese Überbeanspruchung beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit der Landsysteme so stark, dass moderne Gesellschaften ihren derzeitigen Lebensstil auf Dauer nicht aufrechterhalten können.

Waldbedeckung als Grenzwert

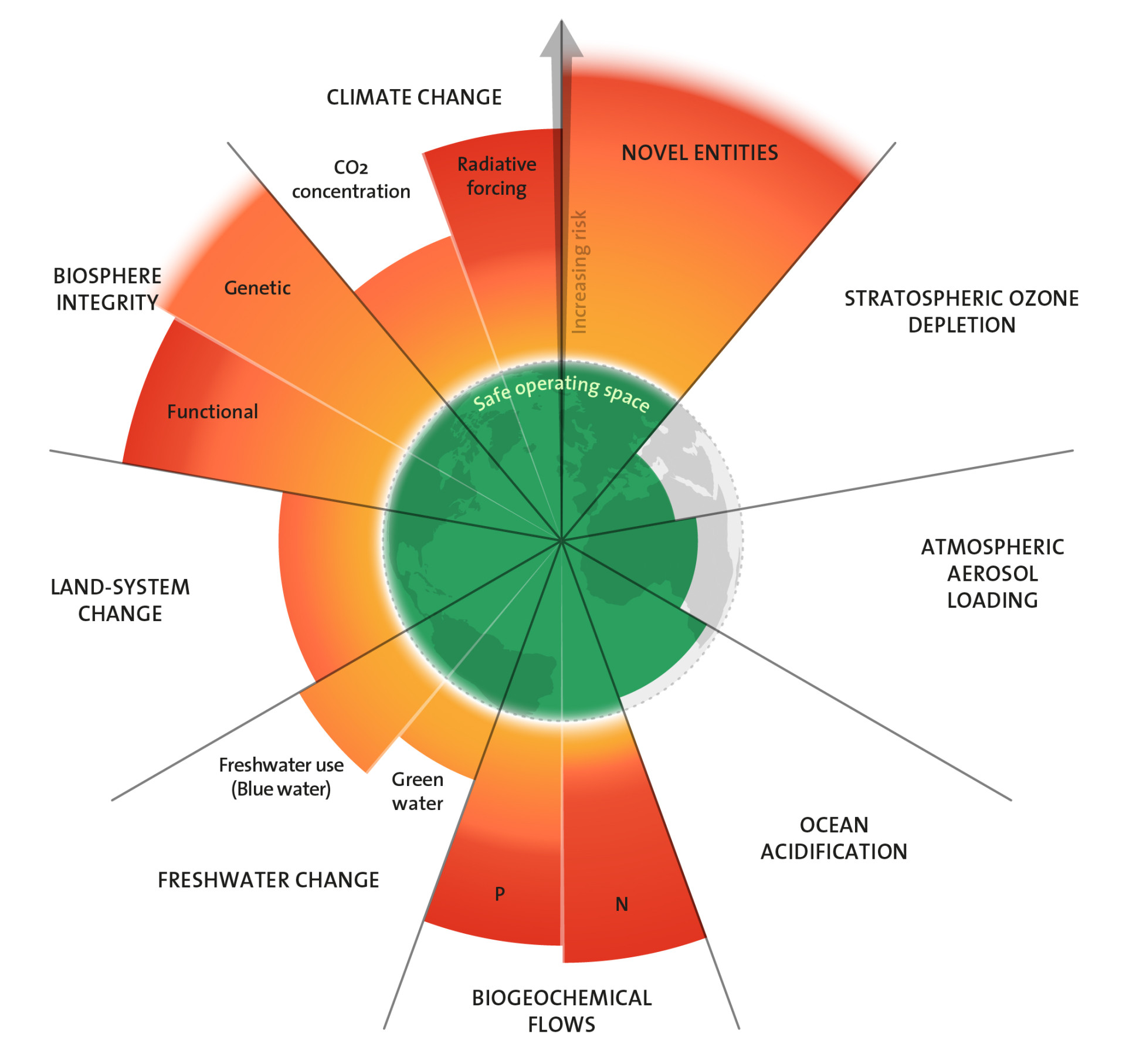

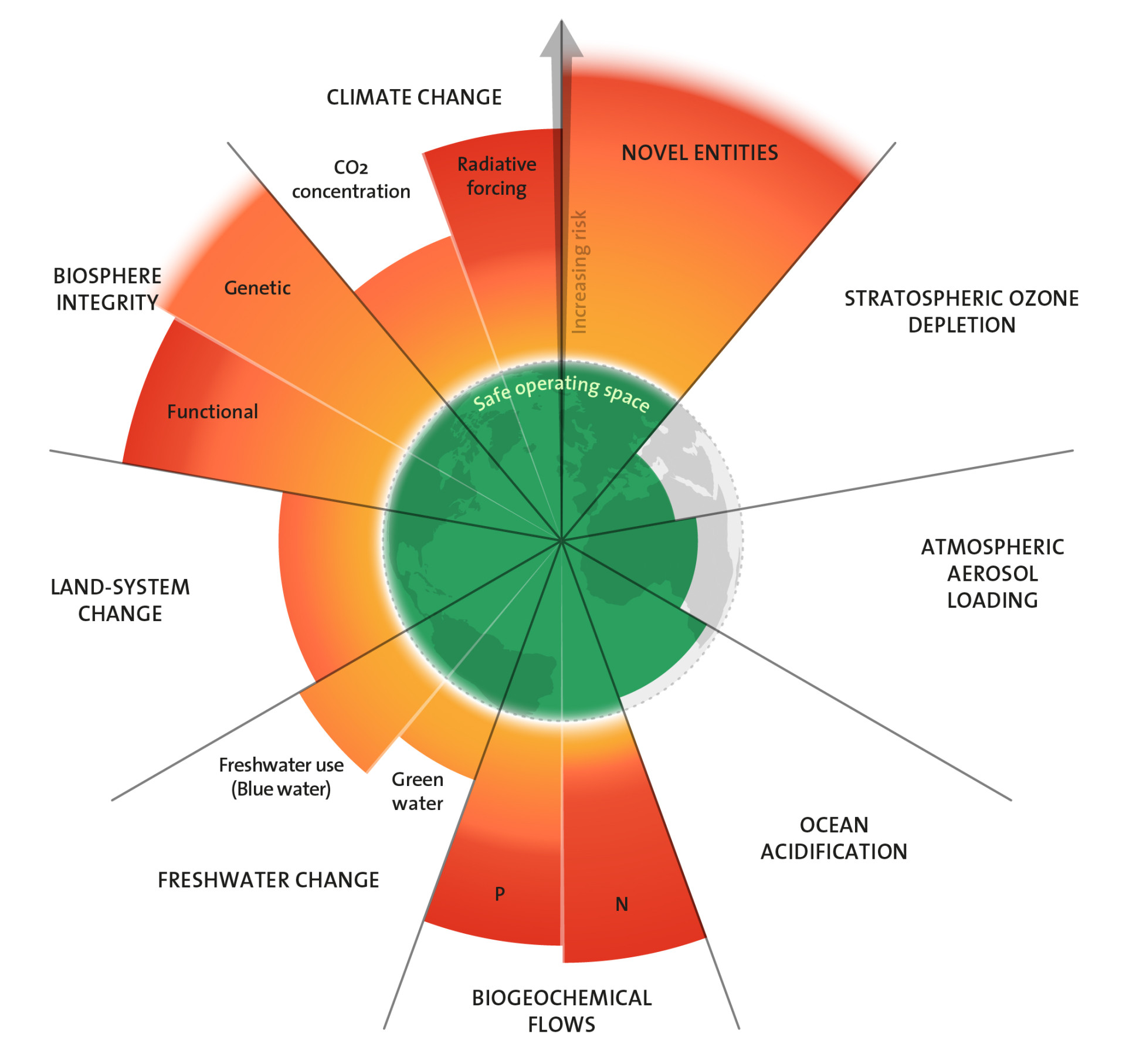

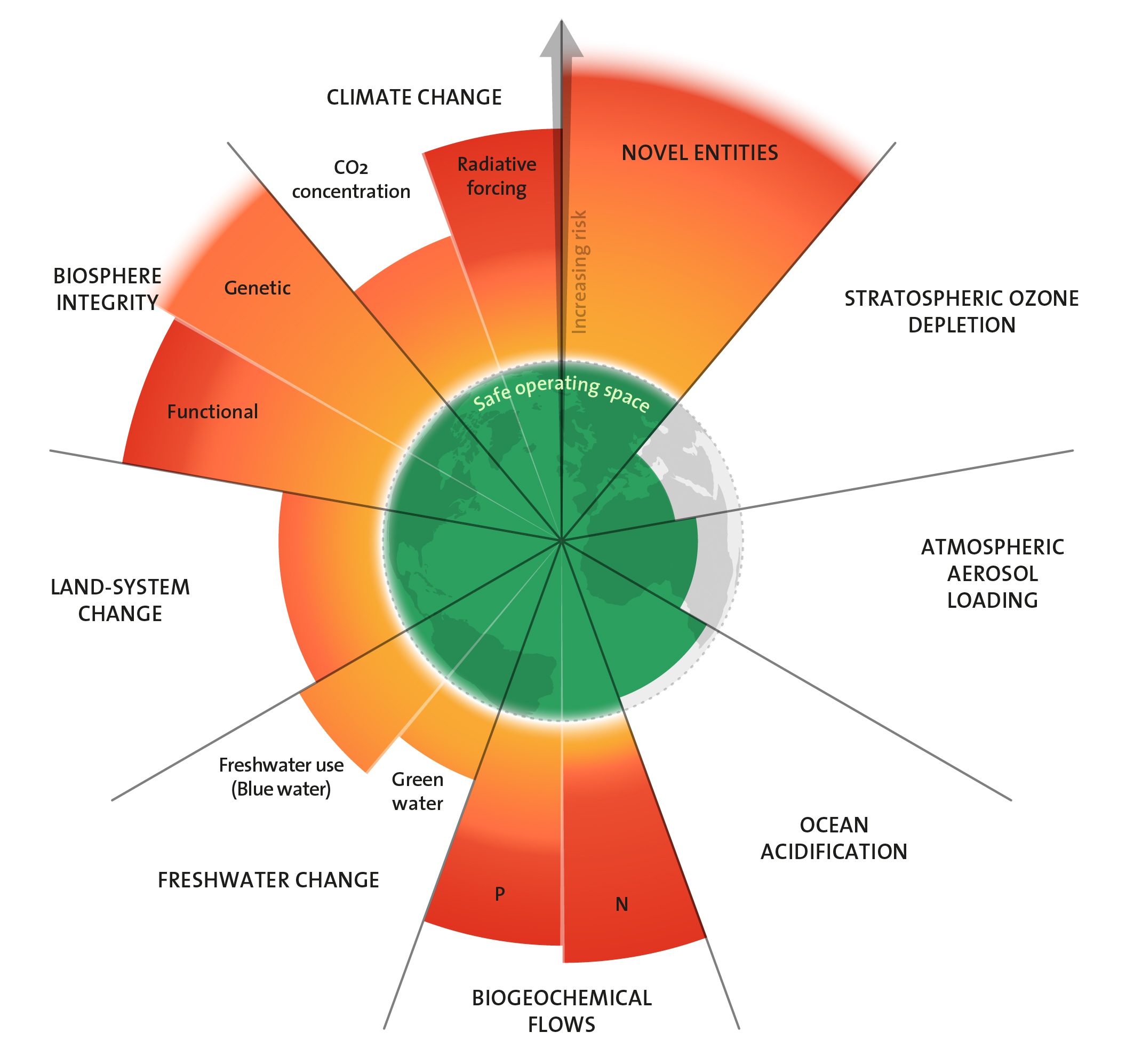

Johan Rockström und seine Mitforschenden setzten in ihrem ersten Entwurf der ‘Planetaren Grenzen’ den maximalen Wert für die landwirtschaftliche Nutzung auf 15 Prozent aller eisfreien Landflächen fest. Diese Grenze ist längst weit überschritten. Laut der UN Food and Agriculture Organization (FAO) machen Agrarflächen über 40 % der weltweiten bewohnbaren Landflächen aus. Die Autor:innen eines Updates des Planetare Grenzen-Konzepts von 2015 verständigten sich deshalb darauf, die Belastung des Planeten durch Eingriffe in die Erdoberfläche anhand eines anderen Indikators darzustellen: Die Waldbedeckung. Veränderungen an den großen Waldgebieten haben nämlich das besondere Potential, Auswirkung weit über die Region hinaus zu entfalten, in der sie stattfinden. Wälder spielen eine zentrale Rolle bei der Kopplung von Erdoberfläche und Klima. Die planetare Grenze der ‘Veränderung der Landsysteme’ nimmt anhand der Wälder jene Prozesse besonders ins Visier, die das Klima direkt regulieren: Die Flüsse von Wasser, Kohlenstoff und Energie zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre.

Auch zwei weitere der neun Planetaren Grenzen, die der ‘Intaktheit der Biosphäre’ und die ‘Biogeochemischen Flüsse’, zeigen sehr deutlich: Der Mensch kann Landschaften und ihre Lebewesen nur begrenzt beeinflussen, ohne die globalen Gleichgewichte massiv zu stören.

Rund 30 Prozent der Landflächen der Erde sind mit Wald bedeckt

Die globale Waldfläche verteilt sich auf die borealen (nordischen) Nadelwälder, die sich über die gesamte Nordhalbkugel durch Japan, die Mongolei, Russland, Alaska, Kanada und Skandinavien erstrecken, die tropischen Regenwälder Südamerikas, Zentralafrika und Südostasiens, und die Laub- und Mischwälder der gemäßigten Klimazonen.

Wälder erbringen unersetzliche Ökosystemleistungen:

- Sie binden und speichern Kohlenstoff, bieten Lebensraum für Pflanzen und Tiere

- Sie bilden Humus und schützen den Boden vor Erosion, filtern Wasser und vermitteln den Austausch von Wasser zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre

- Sie liefern Nahrung, Roh- und Baustoffe für Menschen

- Sie schützen vor Hochwasser und Lawinen

- Sie bieten wichtige Erholungs- und Gesundheitsfunktionen für Menschen und sind von hohem kulturellem Wert.

Waldfunktionen als wichtige Klimafaktoren

Wälder stehen ständig im engen Austausch mit der Atmosphäre. Bäume und Sträucher nehmen Wasser aus dem Boden auf. Über ihr Blattwerk verdunstet es in die Luftschichten über dem Wald. Dieser Vorgang ist nicht nur ein essentieller Teil des gesamten globalen Wasserkreislaufes. Mit dem verdunstenden Wasser gibt der Wald auch Energie in die Atmosphäre ab. Als latente Wärme in den Wassermolekülen gespeichert, wird sie bei der Wolkenbildung in höheren Luftschichten wieder freigesetzt. Zusätzlich reflektieren Wolken einen Teil des Sonnenlichts und beeinflussen so die Aufnahme von Energie. Gleichzeitig absorbiert die dunkle Oberfläche der Baumkronen Energie aus der Sonnenstrahlung, um Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu binden. Mithilfe von Sonnenstrahlen setzen Pflanzen die kleinen CO2-Moleküle zu komplexen, energiehaltigen Kohlenstoffverbindungen zusammen, die der Mensch auf vielfältige Weise nutzt. Einen Teil davon setzen Pflanzen in Biomasse um und binden den Kohlenstoff damit langfristig. Etwa ein Drittel des von Menschen emittierten fossilen Kohlendioxids ist aktuell in den Wälder gebunden. Zudem nehmen Wälder Bewegungsenergie aus der Atmosphäre auf und beeinflussen dadurch Luftströmungen wie Winde und Turbulenzen. Diese durch die Wälder regulierten Energie-, Kohlenstoff- und Wasserflüsse sind wichtige Faktoren in der Ausprägung regionalen Klimas.

Landwirtschaftliche Nutzung treibt Entwaldung an

Heute ist die Grenze der Entwaldung deutlich überschritten. Nur noch 60 Prozent der ursprünglichen Waldfläche sind im weltweiten Durchschnitt von Wald bedeckt. Die Planetare Grenze wurde auf 75 Prozent der ursprünglichen Waldfläche festgelegt. Auf dem afrikanischen und dem asiatischen Kontinent ist der Bestand tropischer Regenwälder noch stärker reduziert als auf dem amerikanischen. Europa unterschreitet die regionale Grenze von 50 Prozent für gemäßigte Wälder mit derzeit 34 Prozent dramatisch.

Landwirtschaftlich genutzte Fläche steht zwar nicht mehr als Maß für die Planetare Grenze der Landsystemveränderungen. Landwirtschaft bleibt aber weltweit der Haupttreiber der Entwaldung. Der Indikator ‘Waldfläche’ spiegelt die Landnutzung zur Nahrungsgewinnung also indirekt wider. Der größte Teil aller entwaldeten Flächen wird in Weide- oder Anbauland umgewandelt. Dadurch gehen nicht nur wertvolle Regulationsfunktionen des Waldes verloren. Die Bewirtschaftung durch den Menschen verändert auch weitere Stoffkreisläufe, beispielsweise die von Stickstoff und Phosphat. Die Folge: Überdüngte Flüsse und Seen und schließlich sauerstoffarme ‘Todeszonen’ in küstennahen Meeresökosystemen. Monokulturen bestimmter Pflanzen und der Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln im großen Maßstab dezimieren die Artenvielfalt. Die eingesetzten Chemikalien belasten Lebensräume im Boden, in Flüssen und Seen und in der Luft. Heutige intensive landwirtschaftliche Praktiken – vor allem im Zusammenhang mit Fleisch- und Milchproduktion – stehen also in mehrfacher Hinsicht im Konflikt mit den Planetaren Grenzen.

Dabei betonen die Forschenden auch im zweiten Update des Planetare Grenzen-Konzepts von 2023, dass es theoretisch innerhalb der Planetaren Grenzen möglich ist, 10 Milliarden Menschen auf der Erde zu ernähren. Dafür aber bedarf es tiefgreifender Transformationen – der strikten Dekarbonisierung aller Industrien und einer Ausrichtung auf Nachhaltigkeit in allen Bereichen der Ernährungsindustrie und Landwirtschaft.

Wald aufforsten?

Kann man Wald nicht einfach nachpflanzen? Im Zusammenhang mit CO2-Ausgleichszertifikaten für Privatpersonen und Unternehmen wurden Aufforstungsprojekte populär. Sie sind in der Wissenschaft aus verschiedenen Gründen umstritten. Abgesehen vom intransparenten Vorgehen international agierender Unternehmen in diesen Projekten, wurden dabei zum Beispiel natürliche Savannen fälschlicherweise zu Wäldern umgebaut. Dabei wurden teilweise Baumarten gepflanzt, die nicht in das vorhandene Ökosystem passen, den Wasserkreislauf verändern und die heimischen Arten verdrängen oder sogar lokal aussterben lassen. Gleichzeitig reduziert der fortschreitende Klimawandel in Europa die Auswahl an Baumarten, die unter den zukünftigen Bedingungen noch gedeihen können.

Ganz so einfach ist es also nicht, Waldflächen wiederherzustellen. Strategien für nachhaltige Landnutzung müssen vielmehr die Zusammenhänge innerhalb des Erdsystems und zwischen dem Planeten und der Menschheit im Blick haben. Sie müssen Ausgleich zwischen den verschiedenen Interessen schaffen, die teilweise im Konflikt miteinander stehen.

Was können wir sonst tun?

Forschende des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) beschreiben in einem Special Report von 2024, wie das Management der Landnutzung transformiert werden kann, um in den sicheren Handlungsspielraum der Planetaren Grenzen zurückzukehren. Der Report stellt die sozioökonomischen Dimensionen der Transformationen ebenso dar wie die ökologischen. Es wird diskutiert, wie die Funktionen von Ökosystemen wiederhergestellt werden können und wie ein Gleichgewicht von Produktivität und Nachhaltigkeit gefunden werden kann. Ein jüngst unter der Leitung des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) veröffentlichter Report stellt Lösungen vor, wie die Entwaldung bekämpft und andere Herausforderungen zum Erhalt der Biosphäre angegangen werden können.

Die ‘Vision für Landwirtschaft und Ernährung’ der EU Kommission zielt in bestimmten Punkten ebenfalls auf eine nachhaltigere Gestaltung des Agrarsektors ab, darunter die verstärkte Digitalisierung der Landwirtschaft. Kritische Stimmen bemängeln allerdings, dass die ‘Vision’ die Bewusstseinsbildung der Konsumierenden und die Gestaltung der Nachfrage zu wenig berücksichtigt. Denn ob der eigene Lebensstil eine nachhaltige Nutzung weltweiter Landflächen unterstützt, kann jede und jeder Einzelne selbst überprüfen. Dafür müssen die nötigen Informationen transparent zur Verfügung gestellt werden. Anhaltspunkte finden sich zum Beispiel im Konzept der ‘Planetary Health Diet’, einer Ernährungsweise, die die Gesundheit des Menschen und der Erde gleichermaßen schützen soll.

Auch eine kreislauforientierte Bioökonomie kann helfen, Landsysteme zu schützen. Dabei steht derzeit allerdings der steigende Einsatz sogenannter Bioenergie in Konflikt mit anderen Zielen wie Nahrungs- und Futtermittelproduktion, Schutz der Artenvielfalt oder Schonung der Böden.

Forschende des PIK haben gemeinsam mit dem Center for Global Commons (CGC), der weltweiten Initiative Sustainable Solutions Network und dem Unternehmen SYSTEMIQ das Global Commons Stewardship Framework entwickelt. Es bietet einen wissenschaftlich fundierten Handlungsrahmen, um die Gemeingüter der Menschheit zu schützen und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Weiterführende Links

Fachliche Prüfung und Beratung zu diesem Beitrag: Dr. Friedrich J. Bohn, UFZ

Zurück zur Übersichtsseite Planetare Grenzen