Chemikalien und Plastik: Unvorhergesehene Langzeitfolgen

Die Menschheit produziert und verbreitet fast 350.000 Substanzen, die das Potenzial haben, Prozesse des Erdsystems zu verändern und die Stabilität der Lebensräume zu gefährden. Die Grenze, innerhalb derer Leben auf der Erde den Eintrag menschengemachter Stoffe verkraften kann, ist deutlich überschritten.

Sie umgeben uns im Alltag, stecken in Konsumgütern aller Art, von Haushaltswaren über Elektrogeräte und Textilien bis zu Nahrungsmitteln: Chemikalien. Sie sind ein Grundstock der Industrie, der Landwirtschaft, des Energie- sowie des Gesundheitssektors heutiger Gesellschaften.

Die Menschheit flutet den Planeten geradezu mit neuartigen Substanzen, viele davon von Menschen erfunden, andere der Natur nachgeahmt und synthetisch hergestellt. Das Vorkommen synthetischer Substanzen in allen Sphären des Erdsystems markiert das Zeitalter des Menschen – von vielen Forschenden als Anthropozän bezeichnet.

Ungeahnte Folgen

Auf oft unvorhergesehenen Pfaden dringen chemische Substanzen in alle Sphären des Erdsystems ein und entfalten ungeahnte Wirkung. Die Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) haben im 20. Jahrhundert ein eindrückliches Exempel statuiert: Die nützlichen und zunächst für harmlos gehaltenen menschengemachten Substanzen entpuppten sich als potente Schadstoffe. Sie gelangten in die Atmosphäre und rissen Löcher in die schützende Ozonschicht – mit verheerenden Folgen für Mensch und Natur weltweit. Auch der Nachweis des Insektizids DDT in Fischen und Eis des Nordpolarmeeres oder die Funde von Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) im Schaum an deutschen Nord- und Ostseeküsten und vielen anderen Orten führen uns erneut vor Augen, mit welcher Dynamik sich chemische Substanzen verbreiten können. Sowohl DDT als auch die PFAS gelten als endokrine Disruptoren, die die natürliche Wirkung von Hormonen bei Tier und Mensch beeinflussen.

„Allein in Europa verursachen PFAS direkte Gesundheitsausgaben von jährlich 52 bis 84 Milliarden Euro“, sagt Melanie Bergmann, Polar- und Tiefseeforscherin am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) und Expertin für Plastikverschmutzung. Menschengemachte Substanzen können Lebewesen also direkt oder indirekt schaden, sie können ganze Lebensräume kontaminieren, und sie können geophysikalische und geochemische Erdsystemprozesse empfindlich stören.

Belastung auf lange Zeit

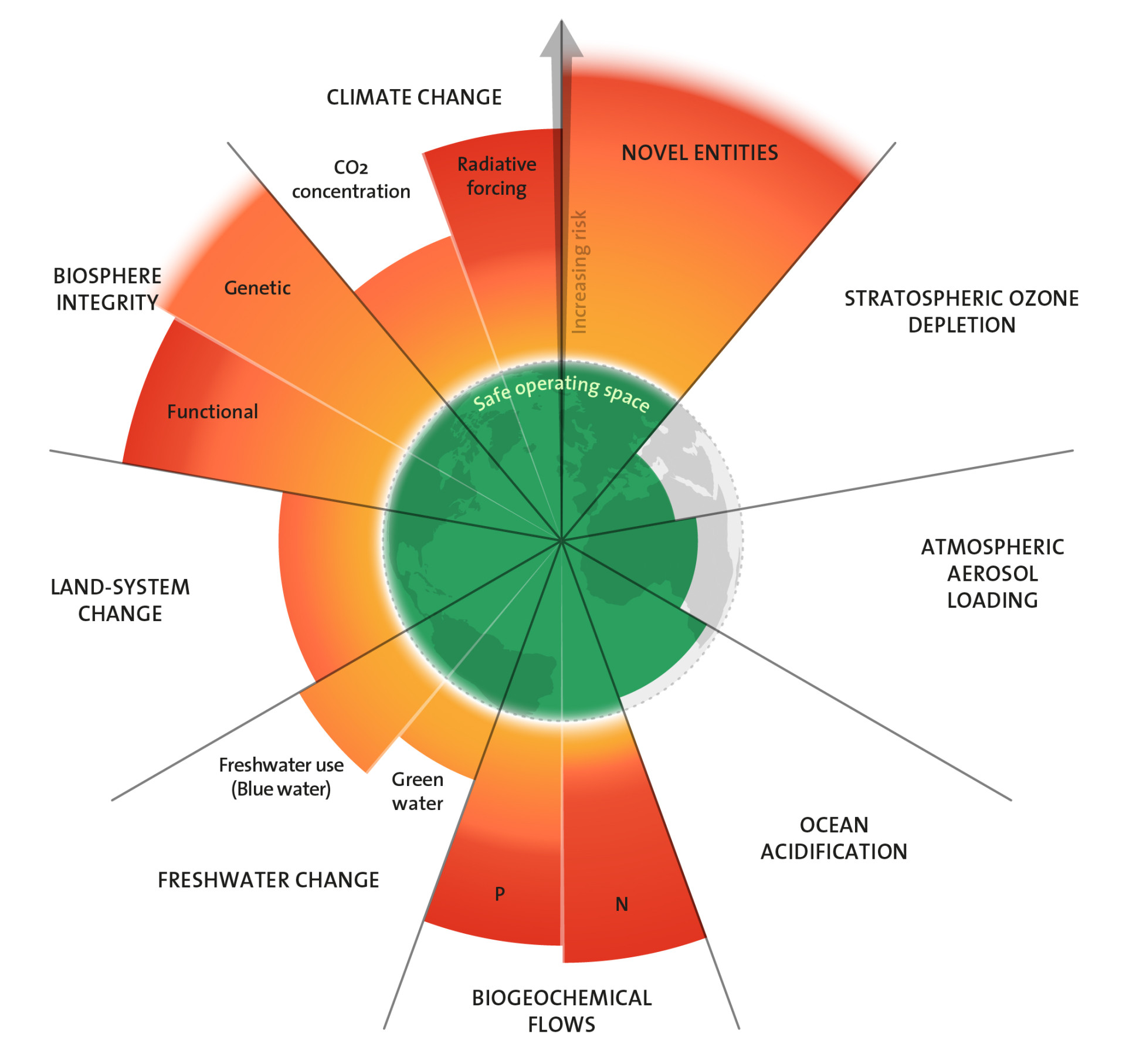

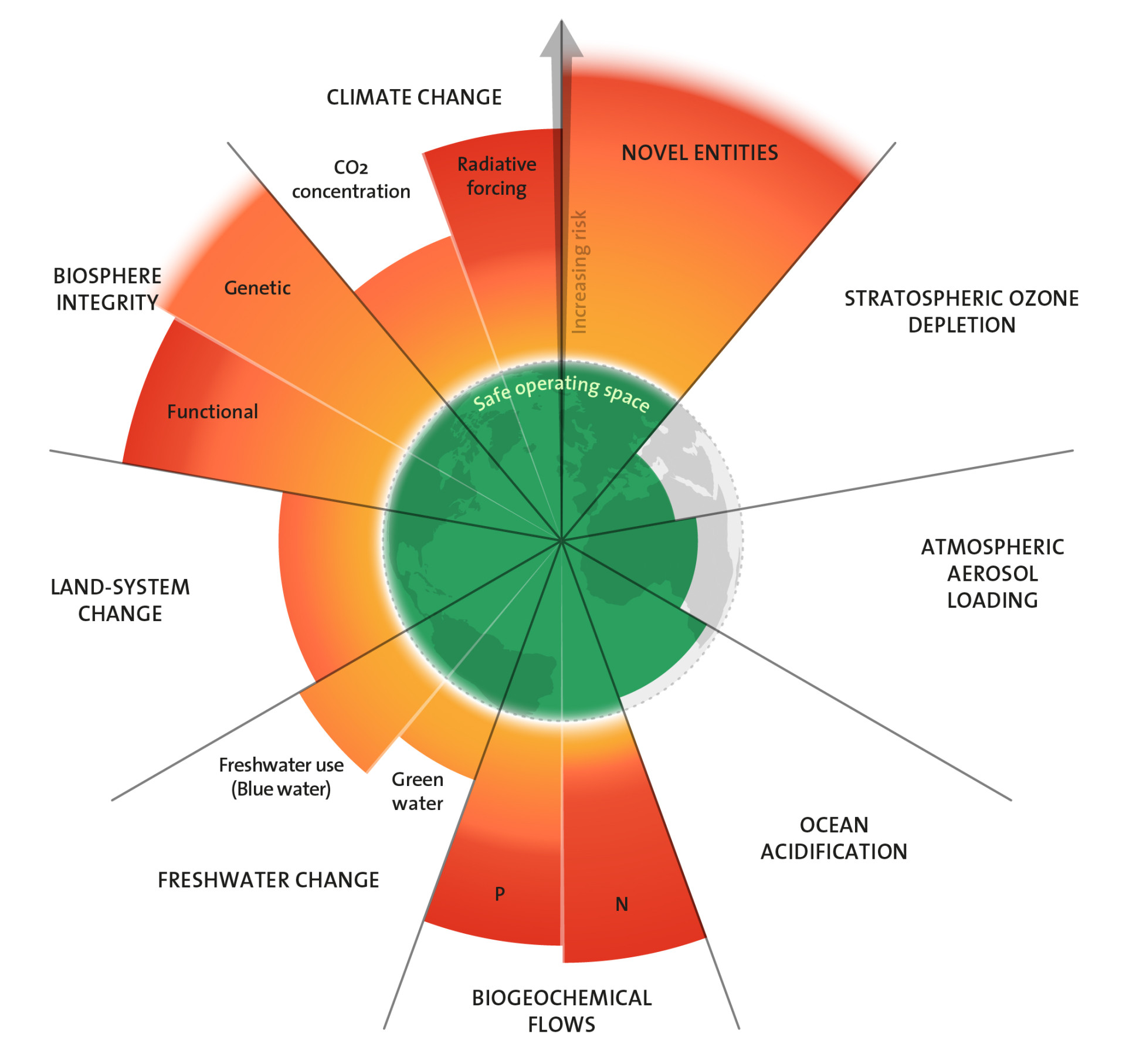

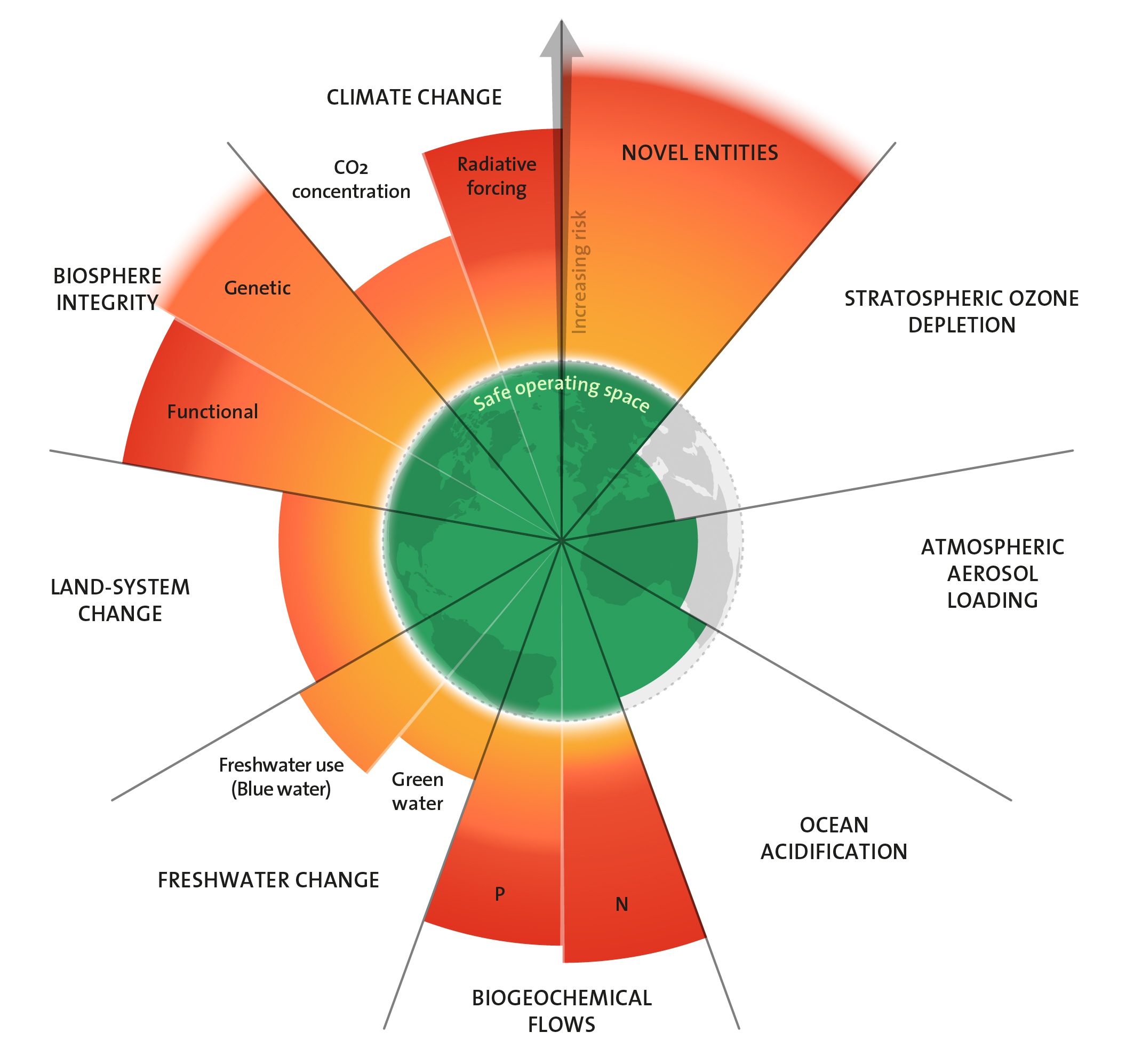

Das Konzept der Planetaren Grenzen beschreibt den Eintrag menschengemachter Substanzen mit unbekannter Wirkung und Verbreitungsdynamik als eine der schwersten Belastungen für das Erdsystem, und als einen wichtigen Risikofaktor für seine Stabilität. Wie das Beispiel der FCKW zeigt, wird die schädliche Wirkung einer Substanz möglicherweise erst erkennbar, wenn sie sich bereits weltweit entfaltet. Derart weitreichende Effekte können nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht werden, insbesondere dann nicht, wenn die verursachenden Substanzen langlebig sind. Sie beeinflussen das Leben in einem Ökosystem oder menschlichen Gesellschaften langfristig, verändern es unter Umständen dauerhaft und unumkehrbar. Man spricht deshalb auch von Legacy- oder Ewigkeitschemikalien – einfacher gesagt: Altlasten, deren Auswirkungen wir nachfolgenden Generationen aufbürden.

Produktion steigt, Sicherheit bleibt ungewiss

Heute sind hunderttausende von Substanzen und Substanzgemischen weltweit im Umlauf – Berechnungen ergeben zwischen 144.000 und über 350.000 von ihnen. Die Produktionsmenge der chemischen Industrie hat sich im Zeitraum von 2000 bis 2017 fast verdoppelt. Und bis 2030 soll sich das Handelsvolumen im Vergleich zu 2017 noch einmal annähernd verdoppeln, auf dann 6,6 Billionen Euro. Die wenigsten Chemikalien werden vor der Markteinführung daraufhin untersucht, ob sie die Gesundheit von Mensch oder Umwelt beeinträchtigen. Erst recht nicht wird geprüft, ob sie Prozesse des Erdsystems beeinflussen. Von den Chemikalien, die beispielsweise im Zuge der europäischen Chemikalienverordnung REACH registriert wurden, waren 80 Prozent bereits zehn Jahre oder länger im Umlauf, ohne jemals auf ihre Sicherheit geprüft worden zu sein. Sicherheitsprüfungen, soweit durchgeführt, konzentrieren sich meist auf eng definierte Toxizitätskriterien. Die schiere Anzahl und wachsende Vielfalt menschengemachter Substanzen, die zudem miteinander in Wechselwirkung stehen, machen es unmöglich, die Risiken für das Erdsystem zu beurteilen, die mit ihrer Freisetzung einhergehen.

Ein weiteres Problem ist die enge Verflechtung von chemischer und fossiler Industrie: Erdöl liefert sowohl Grundstoffe als auch Energieträger für die Synthese vieler Chemikalien. „Und gerade das günstige Fracking Gas aus den USA wird zunehmend auch für die Plastikproduktion verwendet“, ergänzt Melanie Bergmann. Der stetig steigende Verbrauch von Plastik und chemischen Substanzen verfestigt auf diesem Weg die Abhängigkeit moderner Gesellschaften von fossilen Bodenschätzen – zum Leid von Klima und Umwelt.

Die Grenze: Null Prozent Unsicherheit

Dass die Einflüsse menschengemachter Substanzen auf das Erdsystem an eine Grenze der Belastbarkeit stoßen, war den Forschenden um Johan Rockström bereits klar, als sie das Konzept der Planetaren Grenzen im Jahr 2009 veröffentlichten. Angesichts der vielen Unbekannten und Unsicherheiten mit Blick auf die Anzahl synthetischer Stoffe, deren Wirkungen, Verbreitungsdynamik und Langlebigkeit zerbrachen sich Forschende jedoch lange den Kopf darüber, welche Werte diese Grenze definieren sollten.

Die einzig wirklich sichere Möglichkeit, stabile Lebensbedingungen zu garantieren, wäre, gar keine menschengemachten Substanzen von unbekannter oder schädlicher Wirkung auf den Planeten freizusetzen. In einem Update des Konzepts aus dem Jahr 2023 legen die Forschenden als Grenzwert deshalb den Anteil ungeprüfter Substanzen auf null Prozent aller in Umlauf gebrachten neuartigen, menschengemachten Entitäten fest. Dazu zählen neben Chemikalien auch radioaktive Materialien und genetisch modifizierte Organismen. Bei allen Unsicherheiten, die diese Definition des Grenzwertes mit sich bringt, wird klar ersichtlich: Der sichere Handlungsspielraum für die Menschheit ist derzeit bereits deutlich überschritten.

Schäden durch Kunststoff

Besonderes Augenmerk richteten Forschende in den vergangenen Jahren auf Plastik als neuartigen, menschengemachten Stoff mit hochproblematischen Auswirkungen auf das Erdsystem. Kunststoffe und ihre Bestandteile haben sich nach Jahrzehnten wachsender Produktion, Nutzung und (sorgloser) Entsorgung über den ganzen Planeten verbreitet. Allein die Herstellung von Plastik erzeugt weltweit derzeit über fünf Prozent des jährlichen CO2-Ausstoßes, mehr als der Flugsektor. Und Abfälle aus Produktion und Entsorgung entfalten zunehmend Schadwirkungen auf verschiedene Sphären und Prozesse der Erdsystems. Meerestiere ersticken an Plastikmüll, Mikroplastik belastet Ökosysteme entlang der gesamten Nahrungskette – von Mikroorganismen über Böden, die Luft und den Ozean bis hin zu Nutztieren und den Menschen selbst. „Die Verschmutzung mit Plastik verschärft die Wirkung anderer Faktoren auf alle Planetaren Grenzen“, stellen Forschende aus Schweden, Dänemark und den USA in einer Fachpublikation von 2024 fest.

Expertise

Melanie Bergmann

Was tun? Sicheres Design, eng definierter Einsatz, begrenzte Mengen

Die Fälle von FCKW, der PFAS und langlebiger organischer Schadstoffe wie DDT zeigen: Einmal freigesetzt – ob bewusst, ungewollt oder gar unbemerkt – können synthetische Substanzen Wirkungen von globaler Tragweite entfalten, die nicht leicht einzudämmen sind. Die Menschheit hat nach Ermessen der Wissenschaft den sicheren Handlungsspielraum mit Blick auf die Freisetzung von Chemikalien längst verlassen. Was kann helfen, die Kontrolle wiederzuerlangen?

- Verbote, wie 1987 im Protokoll von Montreal für FCKW beschlossen, verhindern, dass immer größere Mengen gefährlicher Stoffe in die Umwelt gelangen. Voraussetzung für ein Verbot ist allerdings, dass die schädliche Wirkung erkannt wurde; es ist also bereits Schaden entstanden.

- Chemikalien mit bekannter Schadwirkung sollten – entsprechend dem ‘Essential Use’- Konzept der EU-Kommission – ausschließlich zum Einsatz kommen, wenn sie unverzichtbar und nicht ersetzbar sind.

- Neu entwickelte synthetische Substanzen sollten schon im Design auf Sicherheit und Nachhaltigkeit ausgelegt sein. Wichtig ist dabei, Designs und Sicherheitsprüfungen zu entwickeln, die planetare Dimensionen der potentiellen Wirkung, des chemischen Verhaltens und der Verbreitung einer Substanz berücksichtigen. Und nicht nur die Produkte, auch die Herstellungsverfahren müssen entsprechende Sicherheitskriterien erfüllen.

Reduktion wirksamer als Recycling

„Auch bei Kunststoffen muss das Essential Use System angewendet werden, um die Produktion von überflüssigen Produkten zu vermeiden. Und wir müssen re-use-Systeme aufbauen, die sich auch finanziell an der EU Abfall Hierarchie orientieren“, ergänzt Melanie Bergmann. Die EU-Abfallhierarchie ist die gesetzlich festgelegte Rangfolge für den Umgang mit Abfällen. Sie umfasst fünf Stufen, wobei die Vermeidung höchste Priorität hat – vor Wieder- und Weiterverwertung sowie der Beseitigung. Eine wichtige Bedingung, um höhere Recyclingquoten zu erreichen und Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen: Die chemischen Zusammensetzungen müssen vereinfacht, entgiftet und transparent gemacht werden, damit Kunststoffe sich sicher in ihre einzelnen Inhaltsstoffe zerlegen lassen. Auch Kunststoffe, die nach dem Stand der Technik gut recyclebar sind, sind nur begrenzt wiederverwendbar und das Recycling erfordert das ‘Zufüttern' frischer Rohstoffe. Zudem sind die Prozesse energieaufwendig und können Mikro- und Nanoplastik freisetzen. „Gerade in Deutschland hängen wir leider sehr an dem Narrativ von Recycling als der Lösung der Plastikkrise. Das A und O sind aber die Reduktion der hergestellten Mengen sowie Maßnahmen, die sich an der Abfallhierarchie orientieren“, meint Bergmann. „Wir brauchen eine Begrenzung der Plastikproduktion, weil sie den Preis hochtreibt und so einen ökonomischen Anreiz liefert für echte Kreislaufwirtschaft oder Pfandsysteme und ähnliche vorgelagerte Maßnahmen gegen Plastikverschmutzung.“

Auf allen Handlungsfeldern gilt es angesichts der Schwemme an Chemikalien und ihrer weitgehend unvorhersehbaren Auswirkungen, jetzt voranzukommen. Im Konzept der Planetaren Grenzen ist die Freisetzung neuartiger, menschengemachter Substanzen eine entscheidende Größe. Sie stören insbesondere Prozesse der Biosphäre und des Klimas, also der beiden Bereiche, die Wissenschaftler:innen als Kernkomponenten der Planetaren Grenzen identifiziert haben und die mit allen anderen Bereichen eng verwoben sind.

Weiterführende Links

Fachliche Prüfung und Beratung zu diesem Beitrag: Dr. Melanie Bergmann, AWI

Zurück zur Übersichtsseite Planetare Grenzen