Have we exceeded the planetary boundary for air pollution?

Human activity causes the emission of small particles such as soot from combustion into the atmosphere. These particles, also called aerosols, have a growing impact on the climate system and negative effects on human health. Further research is needed to conclusively determine whether we have already overstepped the global boundary for this kind of air pollution. However, adverse effects can already be observed at the regional level.

Schwebstoffe in der Atmosphäre haben einen Einfluss darauf, wieviel Energie aus der Sonnenstrahlung auf die Erdoberfläche trifft. Denn wie ein Sonnenschirm werfen sie Schatten. Helle Partikel wie beispielsweise Sulfat aus Industrie- und Schifffahrtsabgasen oder Seesalz streuen und reflektieren Sonnenstrahlen. Der kühlende Schattenwurf dieser Partikel maskiert zu einem gewissen Grad die Erderwärmung im Zuge des Klimawandels. Dunkle Teilchen wie Ruß nehmen dagegen Strahlung auf und halten sie in Form von Wärme in der Atmosphäre. Ähnlich wie unter einem dunklen Sonnenschirm erwärmt sich eine Luftschicht, die dunkle Schwebstoffe enthält. Außerdem verringern dunkle Teilchen die Rückstrahlkraft heller Flächen, die Albedo. Rußpartikel reduzieren beispielsweise die Albedo des Grönländischen Eisschildes und begünstigen dadurch die Erwärmung und in Folge Schmelzprozesse.

Neben ihrer Wirkung auf den Energiehaushalt des Erdsystems haben Schwebstoffe vielfältige Auswirkungen auf das Leben. Je nachdem, in welcher Luftschicht sie auftreten, beeinflussen sie Wetter- und Klimaprozesse sowie Funktionen in Ökosystemen. Und insbesondere in Bodennähe können sie die Gesundheit von Menschen und Tieren direkt schädigen.

Was sind Aerosole?

Als Aerosole bezeichnet man Schwebeteilchen aus Feststoffen oder Flüssigkeiten, die auf natürlichem Wege oder im Zuge menschengesteuerter Prozesse in die Luft gelangen. Die winzigen Partikel werden entweder direkt freigesetzt, oder sie entstehen durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre. Zu den primären, also direkt freigesetzten, Aerosolen gehören zum Beispiel Wüstenstaub, Seesalz, Pollen oder Rußpartikel aus Verbrennungsprozessen. Ein Beispiel für sekundäre Aerosole sind Stickstoff- und Schwefelverbindungen, die sich aus gasförmigen Vorläufersubstanzen bilden. Verkehr, Industrie und auch Landwirtschaft sind wichtige Quellen für Aerosole und aerosolbildende Gase.

Unterschied zwischen Nord und Süd beeinflusst Monsun

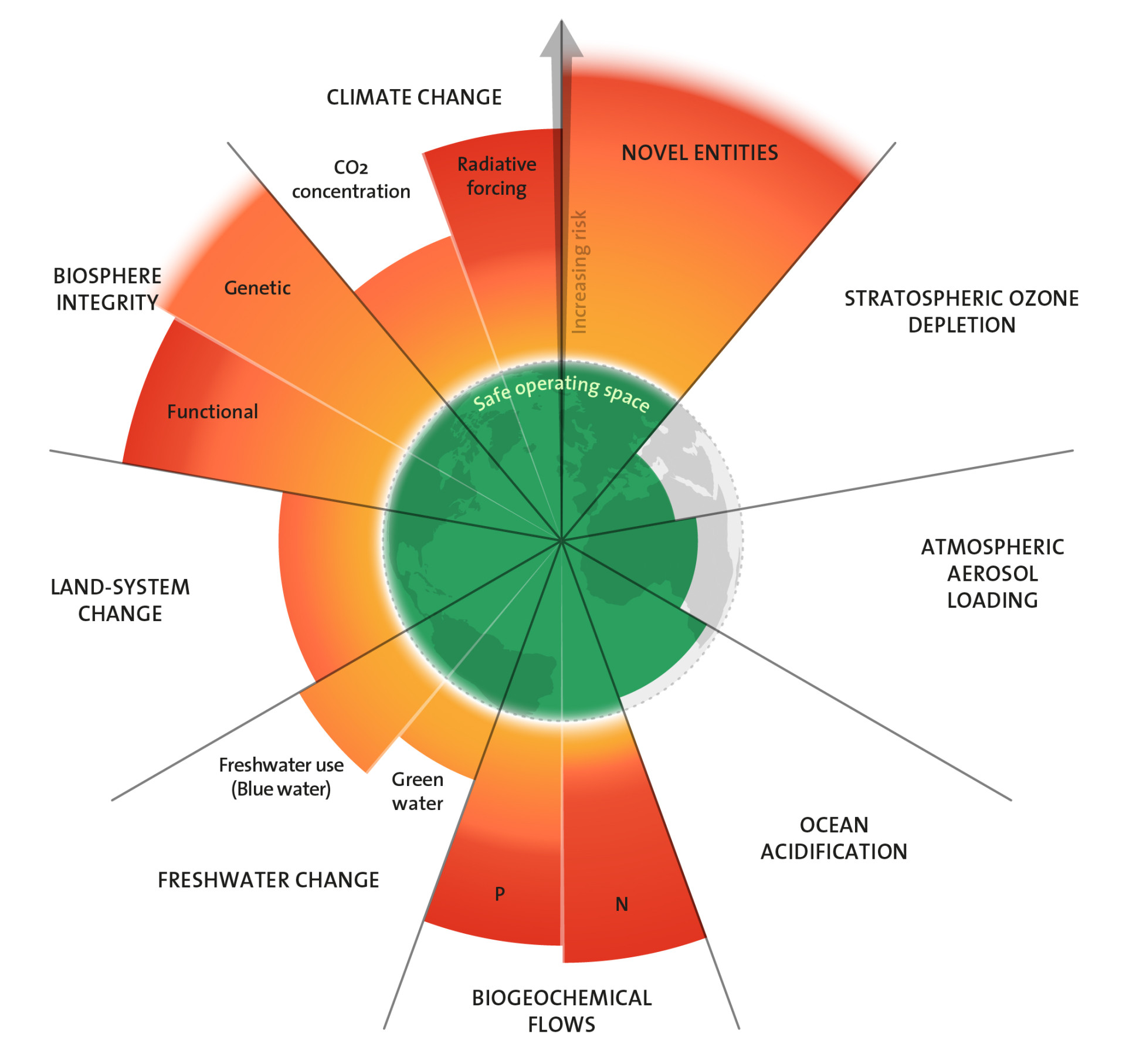

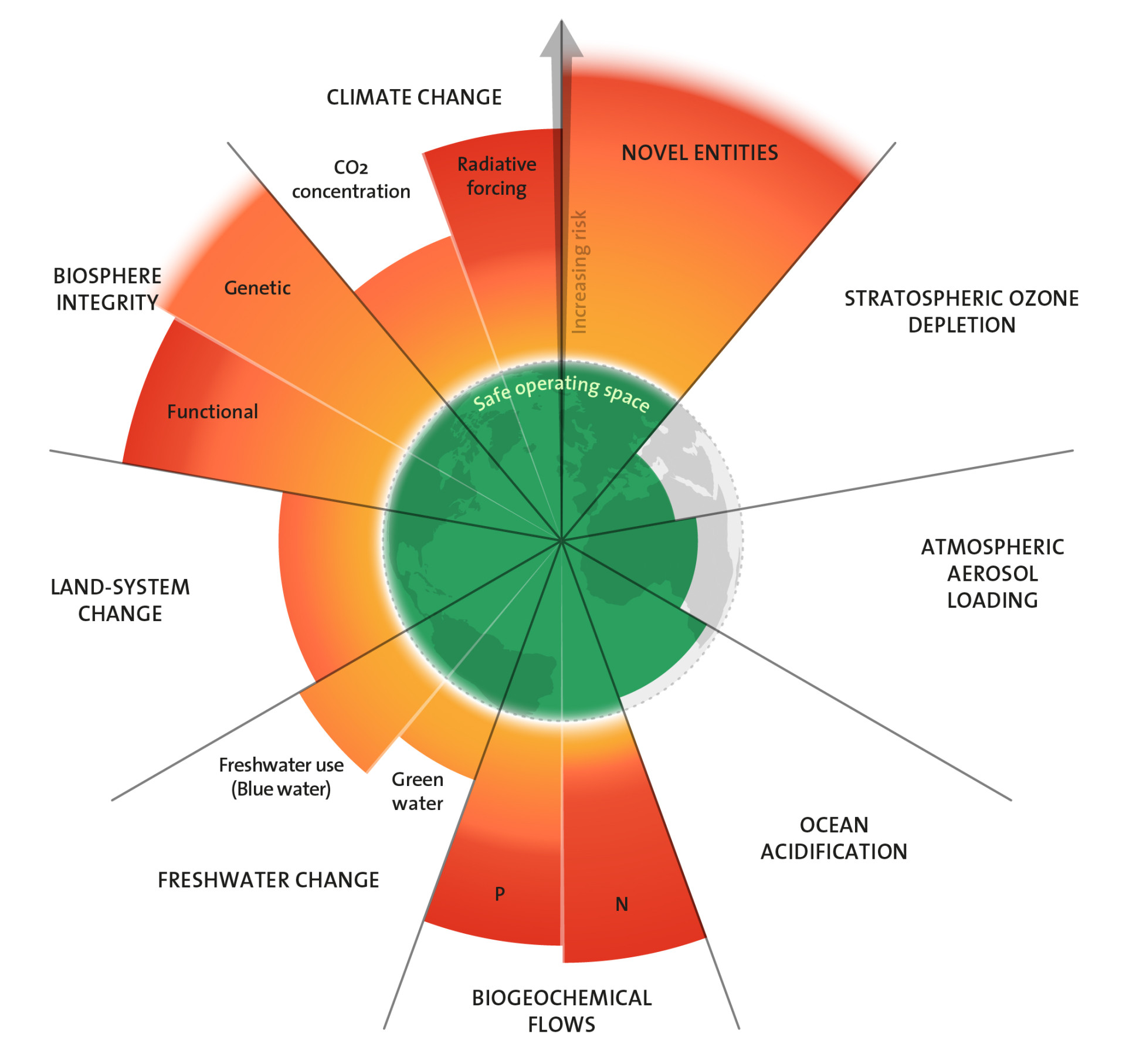

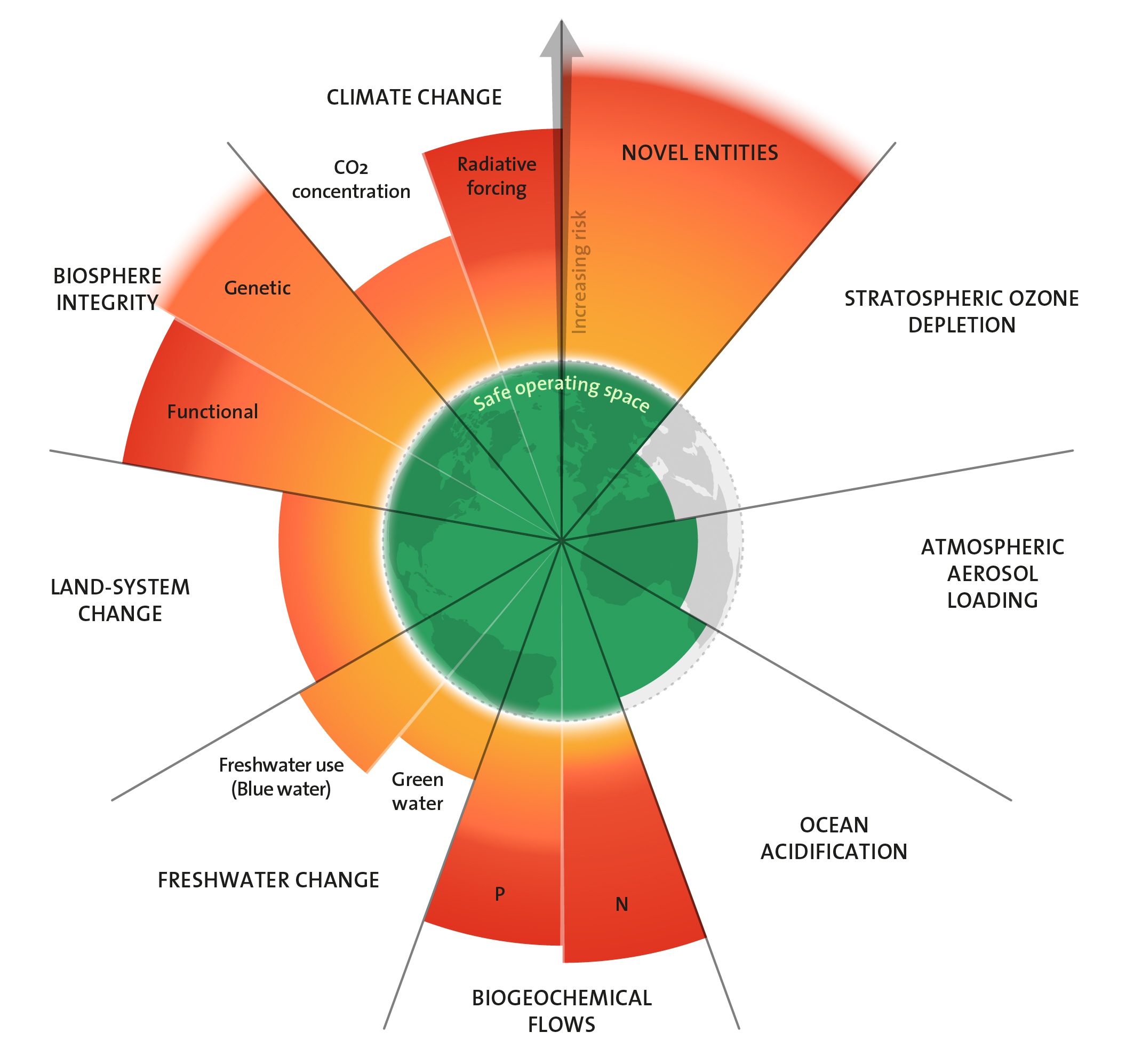

Die Autor:innen der Planetaren Grenzen betrachten als Maß für die Aerosolbelastung der Atmosphäre die AOD (engl: Aerosol Optical Depth; Aerosoloptische Dicke). Die AOD gibt die Beschattungsleistung durch Aerosole an, und zwar zusammengenommen über alle Luftschichten. In die AOD fließt der Effekt aller Schwebeteilchen ein, unabhängig davon, welcher Art sie sind und in welcher Höhe sie sich befinden. Änderungen in der AOD korrelieren mit verschiedenen klimarelevanten Größen wie der Temperatur, der Wolkenbildung und der Niederschlagsmenge. 2023 haben die Autor:innen den Grenzwert weiterentwickelt. Statt eines globalen Mittelwertes für die maximal zulässige AOD – also den höchsten zulässigen Gehalt an Aerosolen in der Atmosphäre – definierten sie einen Höchstwert für den Unterschied in der AOD zwischen Nord- und Südhalbkugel. Die Begründung: Die wachsende Differenz in der AOD, bedingt durch mehr menschenverursachte Emissionen auf der Nordhalbkugel, hat dazu beigetragen, dass weltweite Niederschlagsmuster sich verändern. Die Monsunniederschläge über Land nahmen dadurch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ab. Treiber dieser Entwicklung ist der Beschattungseffekt der Aerosole: Die stärkere Beschattung durch Aerosole führt auf der Nordhalbkugel zu niedrigeren Temperaturen. Dadurch verschieben sich die Regionen, in denen Monsun mit seinen charakteristischen Winden und saisonalen Niederschlägen auftritt.

Eine Grenze für alle?

„Die Definition der Grenze stützt sich auf die exemplarische Erforschung einzelner Klimasysteme, des indischen und westafrikanischen Monsuns, um einen greifbaren, weltweit einheitlichen Grenzwert herzuleiten“, ordnet Dr. Ali Hoshyaripour, Aerosolforscher am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Vorgehen der Autor:innen ein. Denn der Kern des Planetare Grenzen Konzepts ist eben, global geltende Grenzwerte zu definieren für Bereiche des Erdsystems, auf deren Funktion Leben auf der Erde zwingend angewiesen ist. So soll klar werden: Ist diese Grenze überschritten, sind wir alle in Gefahr. Dass die Aerosolbelastung der Atmosphäre ein weltweites Problem ist, dem die Menschheit mit grenzübergreifenden Regeln und Maßnahmen entgegenwirken muss, ist wissenschaftlicher Konsens. Ob der Grenzwert der Differenz zwischen Süd- und Nordhalbkugel dafür sinnvoll und hinreichend Orientierung bietet, diskutieren Fachleute durchaus kontrovers. „Der Weltklimarat IPCC unterstützt die Hypothese, dass Unterschiede in der Aerosoloptischen Dicke zwischen den Hemisphären Auswirkungen auf Monsunsysteme haben“, sagt dazu Hoshyaripour. „Das IPCC weist aber auch darauf hin, dass Unsicherheiten in den Modellen und interne Klimaschwankungen wie das El Niño-Phänomen die genaue Stärke dieses Effekts beeinflussen können.“ Vor diesem Hintergrund bleibe zu diskutieren, ob ein fester Grenzwert auf Basis des Zusammenhangs von AOD und Monsundynamik eine geeignete Zielgröße ist, um politische und gesellschaftliche Entscheidungen anzuleiten.

„Grundsätzlich ist es quasi unmöglich, einen global einheitlichen Grenzwert für den Aerosolgehalt der Atmosphäre festzulegen“, meint Hoshyaripour. Denn wie die kleinen Teilchen wirken, unterscheidet sich erheblich je nach Art und je nachdem, in welcher Luftschicht sie auftreten.

„Eine AOD von 0,3, die durch bodennahe Feinstaubpartikel bedingt ist, zeigt eine katastrophale Luftqualität an“, erklärt Hoshyaripour. Basiert der gleiche AOD-Wert auf dem Schattenwurf von Partikeln in höheren Luftschichten, etwa der Freien Troposphäre, hat er keine unmittelbare Bedeutung für die menschliche Gesundheit. Dort beeinflussen die Partikel eher Wetterprozesse wie beispielsweise die Wolkenbildung.

Gut oder schlecht – nicht immer zu unterschieden

Und es gibt Fälle, in denen Aerosole einerseits Aspekte des Klimawandels zugunsten des Menschen beeinflussen, gleichzeitig aber direkt oder indirekt schlecht für dessen Gesundheit sind. Forschende des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, bringen beispielsweise die Reduktion von Abgasen aus dem Schiffsverkehr in Verbindung mit stärkerer Erderwärmung. Schwefel- und Stickstoffverbindungen in den Abgasen beschatten nämlich die Erdoberfläche und begünstigen zudem die Bildung bestimmter Wolken, welche die Erde zusätzlich kühlen. Werden weniger Abgase ausgestoßen, wird dieser Kühlmechanismus schwächer und die Erde erwärmt sich stärker.

Die gleichen Abgase führen aber auch zu saurem Regen und Überdüngung von Ökosystemen, zum Leid von Mensch und Natur. Und schließlich ist es eindeutig im Interesse der menschlichen Gesundheit, die ruß- und feinstaubhaltigen Schiffsemissionen zu reduzieren. „Bei politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen muss man deshalb möglichst alle Wirkungen eines bestimmten Stoffes und die verschiedenen relevanten Mechanismen einbeziehen und sorgfältig abwägen“, mahnt Hoshyaripour. Und wenn eine Maßnahme, die unmittelbar der Gesundheit zugute kommt, negative Effekte auf das Klima habe, müsse diesen auf anderem Wege vorgebeugt oder entgegengewirkt werden.

Fazit: Menschenverursachte Aerosole reduzieren

Unterdessen entwickelt sich der Aerosolgehalt der Atmosphäre regional unterschiedlich und sehr dynamisch. Vielerorts gibt es einen Trend abnehmender Konzentration menschenverursachter Aerosole – insbesondere dadurch, dass weniger fossile Brennstoffe verheizt werden. Auch die sich wandelnden Klimabedingungen verändern Art und Zusammensetzung der verschiedenen Partikel in der Luft. Die Verödung von Landstrichen infolge von Dürren oder die Ausbreitung von Wüsten bedingen in manchen Regionen mehr Staub in der Luft; anderenorts ergrünen Wüstenregionen nach vermehrten Niederschlägen, so dass hier weniger Staub freigesetzt wird. Und während Emissionen aus Verkehr und Industrie tendenziell zurückgehen, gewinnt beispielsweise Ruß an Relevanz, der durch ausgedehnte Waldbrände häufiger in großen Mengen entsteht. „Und: Ob morgen oder nächstes Jahr ein Vulkan ausbricht und die AOD schlagartig großflächig erhöht, können wir ohnehin nicht beeinflussen“, fügt Hoshyaripour hinzu.

Für Aersolforschende wie ihn gibt es also viel zu tun. Atmosphärenphysiker:innen, Biolog:innen, Mediziner:innen und viele mehr müssen zusammenarbeiten, um die komplexen und dynamischen Vorgänge in der Atmosphäre zu beschreiben und deren Auswirkungen auf Natur und Menschen abzuschätzen. Ein besonderer Fokus der Forschung und Politik sollte auf urbanen Gebieten liegen. „Hier befinden sich die meisten Quellen anthropogener Emissionen“, sagt Hoshyaripour. „Gleichzeitig leben hier besonders viele Menschen, auf deren Gesundheit sich die Emissionen unmittelbar und stark auswirken.“ Für ihn ist klar: Im Sinne des Umwelt- und Gesundheitsschutzes hat die Reduktion menschenverursachter Emissionen höchste Priorität. Egal, ob sie in Bodennähe direkt auf den Menschen wirken oder durch chemische Prozesse Ökosysteme schädigen: „Solche Aerosole, die die Luftqualität beeinträchtigen, müssen wir reduzieren, wo wir können.“

Related links

Weitere 8 Planetare Grenzen

Beratung zum Text und fachliche Prüfung: Dr. Ali Hoshyaripour, KIT

Zurück zur Übersichtsseite Planetare Grenzen