Stone on stone, fungus, or wood?

Cities are growing all over the world, and climate change is exacerbating the respective conditions for human life. Researchers are developing materials, methods, and concepts to facilitate safe and healthy living arrangements in the future as well as climate-friendly construction.

Stadtbewohner:innen erleben manche Folgen des Klimawandels in besonderer Härte. Weil das Wasser durch die versiegelten Böden nur schlecht versickert, kann es nach starken Regenfällen zu verheerenden Überschwemmungen mit weitreichenden Folgen für Mensch und Infrastruktur kommen. Viele Baustoffe absorbieren Sonnenstrahlung. Während sommerlicher Hitzewellen heizen sie sich auf wie Backöfen. In den dicht bebauten Städten kommt es an heißen Tagen zum Hitzeinseleffekt: Hier kühlt es selbst nachts nicht mehr genügend ab. Gerade ältere Menschen leiden gesundheitlich unter solch einem Hitzestau. Gebaut wird unterdessen weiter - weltweit, vom Einfamilienhaus mit Homeoffice auf dem Land über das neue Parkhaus bis hin zum urbanen Wolkenkratzer. Hunderte Millionen Menschen werden laut Vorhersagen der Vereinten Nationen in den kommenden Jahrzehnten in Städte umsiedeln.

Klassiker Betonbau: CO2-Ausstoß als Wertstoffquelle?

Die Forschung an Materialien und Methoden für das Bauen von morgen verfolgt daher zwei Ziele: Die Materialien sollen zum einen möglichst klima- und ressourcenschonend hergestellt werden. Zum anderen sollen die entstehenden Bauten und Infrastrukturen möglichst resilient gegen Auswirkungen des Klimawandels sein.

Baustoff Nummer Eins ist heute Beton. Er ist weltweit das am häufigsten verwendete Material nicht-natürlichen Ursprungs. Die Bestandteile des Baustoffs - Sand, Kies und Wasser – werden mit Zement gebunden. Und dessen Herstellung ist für etwa sechs bis acht Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erforschen Wissenschaftler:innen um Professor Frank Dehn gemeinsam mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, kleinste Partikel aus Altbeton zu sortieren, zu aktivieren und wieder als Bindemittel für frisches Baumaterial einzusetzen. „Das wäre ein beeindruckendes Beispiel von Upcycling“, sagt der Leiter des Instituts für Massivbau und Baustofftechnologie. Auf diesem Weg könnten bei der Zementproduktion große Mengen CO2 eingespart werden. Bisher findet höchstens ein Downcycling statt: Alter Beton wird teilweise im Straßen- oder Tiefbau weiterverwendet.

“Doing without cement and concrete won’t be an option in the future,” says Arne Stecher, who is responsible for the German decarbonization strategy at the cement manufacturer Holcim. As one of the largest manufacturers of building materials, Holcim has annual CO2 emissions in excess of 100 million tons worldwide. “Our task is to remove CO2 from the manufacturing process and to further use it as a raw material,” Stecher explained at the 2021 dialogue conference of the Helmholtz Climate Initiative. At the Helmholtz Centre for Materials and Coastal Research (Hereon), researchers led by Dr. Torsten Brinkmann have developed a membrane separation process to separate CO2 from flue gas. Holcim will be testing such a carbon capture technology in a prototype from the beginning of 2022. This could make it possible in the future to further process the collected and processed CO2, for example as a raw material for synthetic fuels.

Generally, concrete is used in conjunction with steel. The production of steel generates just as much CO2 worldwide as cement production. Obtained exclusively via renewable energy, green hydrogen is intended to make the process of melting steel more climate-friendly. “If steel plants have supplies of hydrogen, it is, technically speaking, not a problem to produce high-quality steel,” says Professor Olena Volkova from the Freiberg University of Mining and Technology. Up until now, however, the production capacities for green hydrogen and the infrastructure for transporting it have been lacking. That said, the steel manufacturer Thyssen Krupp has set itself the goal of achieving carbon-neutral production by 2050, with the help of hydrogen and carbon capture.

Wood: on top and all around

Right now, more and more attention is turning to locally sourced construction materials: Clay, which regulates humidity and thus ensures a comfortable climate in interior spaces; or sheep's wool, which is as an agricultural by-product and can be used for thermal insulation. Wood is another highly praised building material. Given that trees store CO2 and do not release it for a long time during the installation process, the building material is sometimes referred to as a CO2 storage unit. This is somewhat misleading because the crucial CO2 reservoirs are living forests. And they suffer from events such as fires or infestations of insects, which are in turn intensified by climate change. Excessive logging on top of that would be far from climate-friendly. Not to mention: the wood reserves available are limited.

Furthermore, as a material, it is sensitive to moisture, which must be taken into account when opting to construct buildings out of wood. And also if there are construction methods with load-bearing elements made of wood: “We still have little experience with tall buildings,” says Dr. Carmen Sandhaas, a KIT specialist for timber construction and building structures. “Planning, designing, and constructing such buildings is currently even more complex than for concrete buildings. In this respect, we need more practice.” Given the rapid rate of growth currently being witnessed in urban environments, tall structures are simply inevitable in order to avoid covering large surfaces with concrete and paving long roads. “Of course we’re not likely to build a Burj Dubai out of wood,” says Sandhaas. Nonetheless, wood does have its own advantages as a building material: “Thanks to its light weight, it’s possible, for example, to create additional living space,” Sandhaas explains. This can be done by simply adding on to the top of old buildings, where the static design would not allow for the weight of other floors made of stone or concrete.

Combining and separating materials

At KIT, a particular concern of the materials researchers is combining different materials so as to optimally bring to bear their respective advantages. Sometimes, most poignantly so: For example, the KIT specialists are experimenting with wood as sheathing for steel beams, to make them more stable against pressure from above. “There is still much research to be done when it comes to connecting wood and concrete elements,” says Carmen Sandhaas.

The required materials should be installed in such a way that they are as completely recyclable as possible – in a manner that is modular and unmixed. In an optimal scenario, an entire (concrete) wall can be transplanted from an old building to a new one. The basic idea is to use materials in as unmixed a fashion as possible – i.e. to design, for example, load-bearing structures separately from thermal insulation. This calls for optimized and innovative techniques for joining various materials. Professor Dirk Hebel, Dean of the KIT Faculty for Architecture, refers to this as “a technological challenge.” As for the parties performing the construction, Hebel says: “We always have to ask ourselves: Can what I’m designing be dismantled and reused for new tasks? If it will end up as waste instead, then we haven’t designed it the right way!” Or will it simply end up in the compost heap?

In addition to wood, Hebel and his collaborators are experimenting with other natural building materials that might seem exotic at first glance: They are growing construction elements from fine, spongy fungal cells – i.e. the mycelium. By combining these with grasses such as bamboo, bending forces can be absorbed in a manner similar to the combination of steel and concrete. “In a manner of speaking, our vision is to grow houses in the future,” says Dirk Hebel. The fungi's fine cell network quickly assumes any conceivable shape that is imposed on it. Together with other experts, Hebel and his team are developing novel structures that can absorb compressive and tensile forces and thus constitute an alternative to established systems.

Flächen gestalten und nutzen

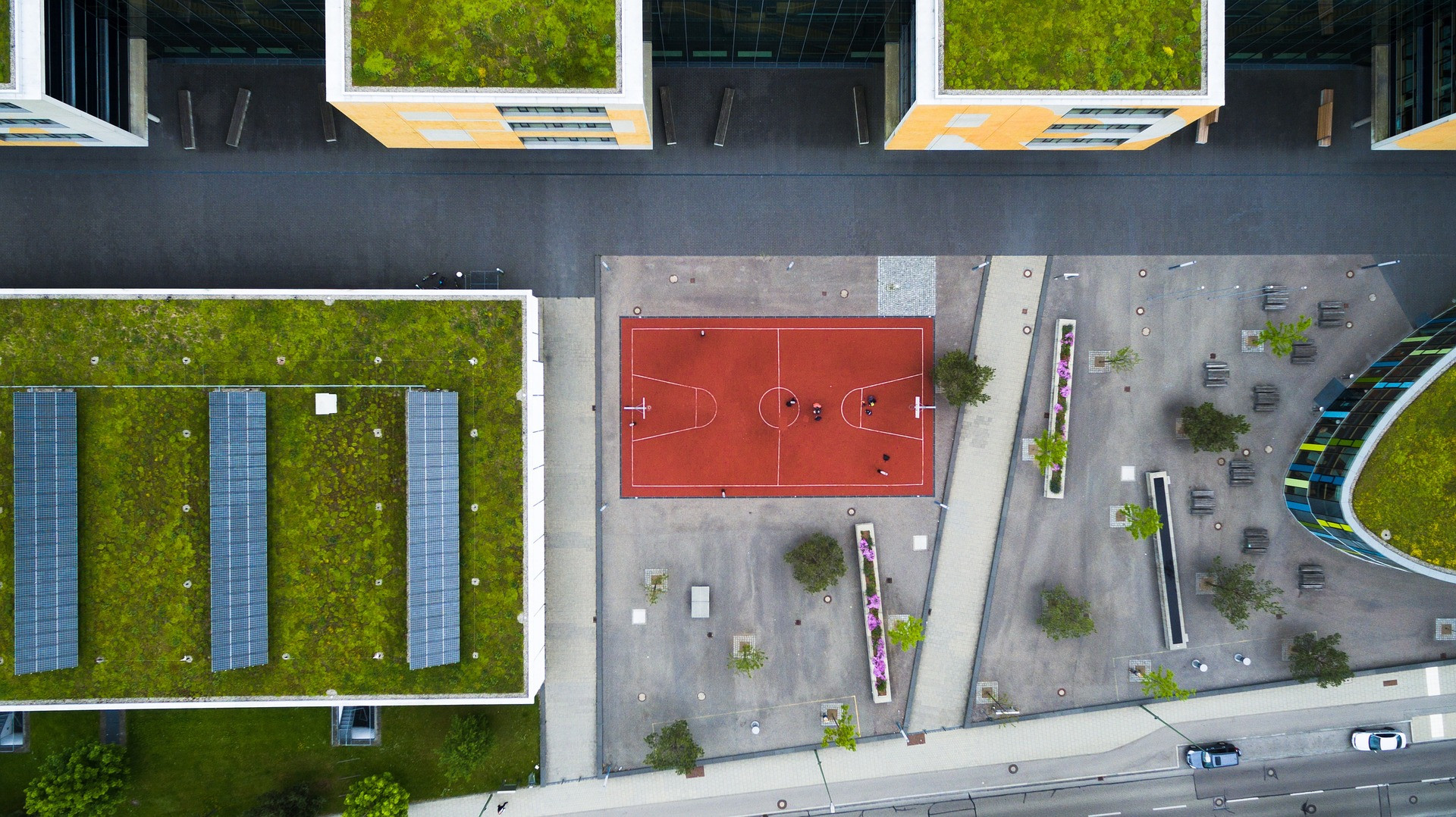

Bestehende Gebäude bieten viele Möglichkeiten, sie im Sinne des Klimaschutzes und der Resilienz zu optimieren. Fassaden und Dächer beispielsweise zu begrünen, bringt gleich mehrere Vorteile. Pflanzen an sonnenbeschienenen Fassaden liefern im heißen Sommer Schatten und kühlen durch die Verdunstung. Im Winter dagegen reduzieren die Gewächse die Wärmeabstrahlung an schattigen Fassaden. Beides hilft, die Betriebsenergie der Gebäude zu reduzieren. Gleichzeitig hilft das Stadtgrün, die Luftqualität zu verbessern. Es nimmt CO2 auf und gibt Sauerstoff ab. Darüber hinaus können Pflanzen bestimmte Luftschadstoffe wie Feinstäube binden. Bepflanzte Dächer haben einen weiteren Vorteil: Sie halten Wasser zurück, dienen als Speicher und helfen, den Abfluss nach Starkregen zu regulieren.

Warum aber sehen wir so wenig begrünte Gebäude in Deutschland? „Das liegt vermutlich daran wie die betreffenden Akteure das Thema wahrnehmen“, meint Steffen Bender. Der außerplanmäßige Professor des Helmholtz-Zentrums Hereon berät am Climate Service Center Germany (GERICS) Bauträger:innen, Planende und Gebäudebesitzer:innen. „Bei deren Überlegungen stehen oft der fortlaufend zu leistende Aufwand und die damit verbundenen Kosten im Vordergrund,“ erklärt er. Die Pflanzen müssten gepflegt und auch das Mauerwerk angemessen geschützt werden. Manchmal gerieten Denkmalschutz oder langfristige Bebauungspläne mit der Begrünung in Konflikt. Die vielen Vorteile fänden dagegen weniger Beachtung. „Der Gebäudebegrünung fehlt bisher einfach die richtige Lobby.“ Handlungsmöglichkeiten sieht er insbesondere auf der Ebene der Kommunen. „Wenn sich ‘Local Heroes’ finden, Personen mit Vorbildcharakter oder Multiplikatoren, die sich für das Thema begeistern, können sie viele Hausbesitzende mitziehen“, beobachtet Bender. In großen Städten gibt es oft große Bauträger sowie Bau- und Verwaltungsgesellschaften. „Wenn diese mit im Boot wären“, sagt Bender, „könnte sich das auf einen großen Bestand an Gebäuden auswirken.

Langlebig und wandelbar

Nachhaltig und klimafreundlich zu bauen, heißt aus technischer Sicht, verschiedene Materialien möglichst klug miteinander zu kombinieren, um die einzelnen Ressourcen zu schonen. Es heißt zudem, die Gebäude langlebig zu konstruieren und die benötigten Stoffe wiederverwertbar einzusetzen. Ein Tool für die Planung nachhaltiger Gebäude stellt das Bundesinnenministerium zur Verfügung. Auf Basis der Datenbank ÖKOBAUDAT können Bauplanende eine Ökobilanz des geplanten Gebäudes erstellen. Dabei werden Materialien ebenso berücksichtigt wie Bau-, Transport-, Energie- und Entsorgungsprozesse.

Schon in der Planung gilt es, die Gebäude auf eine möglichst lange Nutzungsdauer auszulegen. Dabei hilft neben der Auswahl der Materialien ein wandelbares - modulares - Design: KIT Wissenschaftler:innen konstruieren beispielsweise gemeinsam mit Forschenden der TU Kaiserslautern eine Parkgarage, die bei Bedarf in ein Wohngebäude umgewandelt werden kann. Auch nicht mehr benötigte Einfamilienhäuser könnten durch einfaches Wände-Versetzen in kleinere Wohnungen umgewandelt werden - und bei Bedarf wieder zurück.

Rechtliche Hürden abbauen

Eine weitere Möglichkeit, Fassaden und Dächer nutzbringend und klimafreundlich zu gestalten, bieten Solarzellen. Eine Studie im Rahmen des EU-geförderten Projektes BIPVboost ergab: Bauintegrierte Photovoltaikanlagen (BIPV) könnten bis zu einem Viertel des privaten Strombedarfs in Deutschland decken. Die Gestaltungsmöglichkeiten für Fassaden mit modernen Solarmodulen sind vielfältig: Sie können verschiedene Farben haben und ganz unterschiedliche Formen annehmen. Eine interessante Option ist künftig auch die Beschattung von Fenstern und Glasfassaden mit teiltransparenten - zum Beispiel organischen - Solarzellen. Auch mit Pflanzen auf dem Dach vertragen sich die Module. Ihre Effizienz kann durch deren kühlenden Effekt sogar gesteigert werden, wie Bender und seine Kolleg:innen in ihrem Synthesebericht zur Baubegrünung beschreiben.

Hürden für den breiten Einsatz von Solarzellen an Gebäudefassaden sieht Dr. Björn Rau vom Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) beispielsweise im Steuerrecht. Geeignete Fassaden finden sich häufig an öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Verwaltungen oder Krankenhäusern. Deren Träger:innen dürfen nicht ohne weiteres gewerblich tätig werden, indem sie den erzeugten Strom ins Netz einspeisen. „Auch wir am Helmholtz-Zentrum mussten den rechtlichen Rahmen für die Nutzung unserer Solar-Fassade sehr sorgfältig abstecken, um konform mit den Regeln unserer Zuwendungsgeber zu sein“, berichtet der stellvertretende Leiter der Beratungsstelle für BIPV am HZB.

Eine weitere Herausforderung sei es oft, Photovoltaik-Fassaden entsprechend den Brandschutzanforderungen des geltenden Baurechts zu gestalten. „Klar ist aber: Die Solargesetze verlangen immer mehr Photovoltaik“, sagt Rau. „Also müssen auch öffentliche Träger Photovoltaikanlagen betreiben dürfen. Es ist daher wichtig, die aktuellen Regeln und Richtlinien entsprechend anzupassen.“

Expertise