Stein auf Stein, Pilz oder Holz?

Weltweit wachsen die Städte und der Klimawandel verschärft die Bedingungen, unter denen Menschen in ihnen leben. Forschende entwickeln Materialien, Methoden und Konzepte, die uns helfen, auch künftig noch sicher und gesund zu wohnen und klimaschonend zu bauen.

Stadtbewohner:innen erleben manche Folgen des Klimawandels in besonderer Härte. Weil das Wasser durch die versiegelten Böden nur schlecht versickert, kann es nach starken Regenfällen zu verheerenden Überschwemmungen mit weitreichenden Folgen für Mensch und Infrastruktur kommen. Viele Baustoffe absorbieren Sonnenstrahlung. Während sommerlicher Hitzewellen heizen sie sich auf wie Backöfen. In den dicht bebauten Städten kommt es an heißen Tagen zum Hitzeinseleffekt: Hier kühlt es selbst nachts nicht mehr genügend ab. Gerade ältere Menschen leiden gesundheitlich unter solch einem Hitzestau. Gebaut wird unterdessen weiter - weltweit, vom Einfamilienhaus mit Homeoffice auf dem Land über das neue Parkhaus bis hin zum urbanen Wolkenkratzer. Hunderte Millionen Menschen werden laut Vorhersagen der Vereinten Nationen in den kommenden Jahrzehnten in Städte umsiedeln.

Klassiker Betonbau: CO2-Ausstoß als Wertstoffquelle?

Die Forschung an Materialien und Methoden für das Bauen von morgen verfolgt daher zwei Ziele: Die Materialien sollen zum einen möglichst klima- und ressourcenschonend hergestellt werden. Zum anderen sollen die entstehenden Bauten und Infrastrukturen möglichst resilient gegen Auswirkungen des Klimawandels sein.

Baustoff Nummer Eins ist heute Beton. Er ist weltweit das am häufigsten verwendete Material nicht-natürlichen Ursprungs. Die Bestandteile des Baustoffs - Sand, Kies und Wasser – werden mit Zement gebunden. Und dessen Herstellung ist für etwa sechs bis acht Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erforschen Wissenschaftler:innen um Professor Frank Dehn gemeinsam mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, kleinste Partikel aus Altbeton zu sortieren, zu aktivieren und wieder als Bindemittel für frisches Baumaterial einzusetzen. „Das wäre ein beeindruckendes Beispiel von Upcycling“, sagt der Leiter des Instituts für Massivbau und Baustofftechnologie. Auf diesem Weg könnten bei der Zementproduktion große Mengen CO2 eingespart werden. Bisher findet höchstens ein Downcycling statt: Alter Beton wird teilweise im Straßen- oder Tiefbau weiterverwendet.

Auch in Zukunft werden wir nicht ohne Zement und Beton auskommen, meint Arne Stecher. Er ist verantwortlich für die deutsche Dekarbonisierungsstrategie des Zementherstellers Holcim. Als einer der größten Baustoffhersteller emittiert Holcim weltweit jedes Jahr über 100 Mio. Tonnen CO2. „Unsere Aufgabe ist es, CO2 aus dem Herstellungsprozess abzuscheiden und es als Rohstoff weiter zu verwerten“, erklärte Stecher auf der Dialogkonferenz 2021 der Helmholtz-Klima-Initiative . Forschende um Dr. Torsten Brinkmann haben am Helmholtz-Zentrum Hereon ein Membrantrennverfahren entwickelt, um CO2 aus dem Rauchgas abzuscheiden. Holcim testet eine solche „Carbon Capturing”-Technologie ab Anfang 2022 in einem Prototypen. Das gesammelte und aufbereitete CO2 könnte künftig beispielsweise als Rohstoff für synthetische Treibstoffe weiterverarbeitet werden.

Verbaut wird Beton meistens zusammen mit Stahl. Dessen Produktion verursacht weltweit ähnlich viel CO2 wie die Zementproduktion. Grüner Wasserstoff, der ausschließlich unter Einsatz regenerativer Energien gewonnen wird, soll die Stahlschmelze klimafreundlicher machen. „Wenn Stahlwerke über Wasserstoff verfügen, ist die Herstellung qualitativ hochwertigen Stahls technisch kein Problem“, sagt Professorin Olena Volkova von der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Bisher fehlt es aber an Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff und Infrastruktur für dessen Transport. Immerhin: Der Stahlhersteller Thyssen Krupp hat sich zum Ziel gesetzt, mithilfe von Wasserstoff und Carbon Capturing bis 2050 klimaneutral zu produzieren.

Holz: oben drauf und drum herum

Derzeit gewinnen regional gewonnene Baustoffe an Popularität: Lehm, der Luftfeuchtigkeit reguliert und Innenräumen dadurch ein behagliches Klima verleiht; oder Schafwolle, die als Nebenprodukt der Landwirtschaft anfällt und zur Wärmedämmung eingesetzt werden kann. Ein viel gelobter Baustoff ist Holz. Weil Bäume CO2 speichern und es beim Verbauen auch lange Zeit nicht freisetzen, wird der Baustoff manchmal als CO2 Speicher bezeichnet. Das ist etwas irreführend, denn die entscheidenden CO2 Speicher sind lebendige Wälder. Und die leiden - verstärkt durch den Klimawandel - unter Ereignissen wie Bränden oder Schädlingsbefall. Sie noch dazu übermäßig abzuholzen, wäre alles andere als klimafreundlich. Auch Holz ist also eine begrenzt verfügbare Ressource.

Zudem ist das Material empfindlich gegen Feuchtigkeit, was bei der Konstruktion von Holzbauten zu berücksichtigen ist. Und auch wenn es Bauweisen mit tragenden Elementen aus Holz gibt: „Wir haben noch wenig Erfahrung mit hohen Häusern“, sagt Dr. Carmen Sandhaas, KIT Expertin für Holzbau und Baukonstruktionen. „Deren Planung, Entwurf und Konstruktion sind derzeit noch aufwendiger als für Betonbauten. Wir brauchen darin mehr Routine.“ In die Höhe zu bauen ist wiederum imperativ bei dem derzeit rasanten Städtewachstum, um Flächenversiegelung und lange Wege zu vermeiden. „Wir werden aus Holz wohl keinen Burj Dubai bauen“, meint Sandhaas. Als Baustoff hat es aber seine ganz eigenen Vorteile: „Sein geringes Gewicht erlaubt zum Beispiel, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen“, erklärt Sandhaas. Oben drauf nämlich, auf alten Gebäuden, die statisch nicht für das Gewicht weiterer Stockwerke aus Stein oder Beton ausgelegt sind.

Materialien kombinieren und separieren

Ein besonderes Anliegen der Materialforschenden am KIT ist es, verschiedene Materialien so zu kombinieren, dass deren jeweilige Vorteile optimal zum Tragen kommen. Manchmal im wahrsten Sinne des Wortes: Sie experimentieren beispielsweise mit Holz als Ummantelung für Stahlträger, die dadurch stabiler gegen Druck von oben werden. „Auch bei der Verbindung von Holz und Betonelementen gibt es noch viel Forschungsbedarf“, sagt Carmen Sandhaas.

Die benötigten Materialien sollen so verbaut werden, dass sie möglichst vollständig wiederverwertbar sind - modular und sortenrein. Im besten Fall kann eine ganze (Beton-) Wand aus einem alten in ein neues Gebäude verpflanzt werden. Grundsätzlich gilt es, Materialien möglichst sortenrein zu verwenden, tragende Strukturen also beispielsweise separat von der Wärmedämmung zu konzipieren. Dafür braucht es optimierte, innovative Fügungstechniken zwischen verschiedenen Materialien. „Eine technologische Herausforderung“, wie Professor Dirk Hebel, Dekan der Fakultät für Architektur des KIT anmerkt. Für die Konstruierenden gilt, so Hebel: „Wir müssen uns immer fragen: Ist das, was ich entwerfe, rückbaubar und wieder einsetzbar für neue Aufgaben? Landet es stattdessen im Abfall, haben wir es falsch entworfen!“ Oder kommt es vielleicht einfach auf den Kompost?

Hebel und seine Mitarbeiter:innen experimentieren neben Holz mit weiteren natürlichen Baustoffen, die auf den ersten Blick exotisch anmuten: Aus fein verästelten Pilzzellen, dem Myzel, können sie Bauelemente wachsen lassen. Diese können mit Gräsern wie Bambus kombiniert werden, um auch Biegekräfte aufnehmen zu können, ähnlich wie die Kombination von Stahl und Beton. „Unsere Vision ist, Häuser künftig sozusagen wachsen zu lassen“, sagt Dirk Hebel. Das feine Zellgeflecht der Pilze wächst schnell in jede denkbare Form, die man ihr vorgibt. Gemeinsam mit anderen Expert:innen entwickelt das Team um Hebel neuartige Strukturen, die Druck- und Zugkräfte aufnehmen können und somit eine Alternative zu etablierten Systemen sind.

Flächen gestalten und nutzen

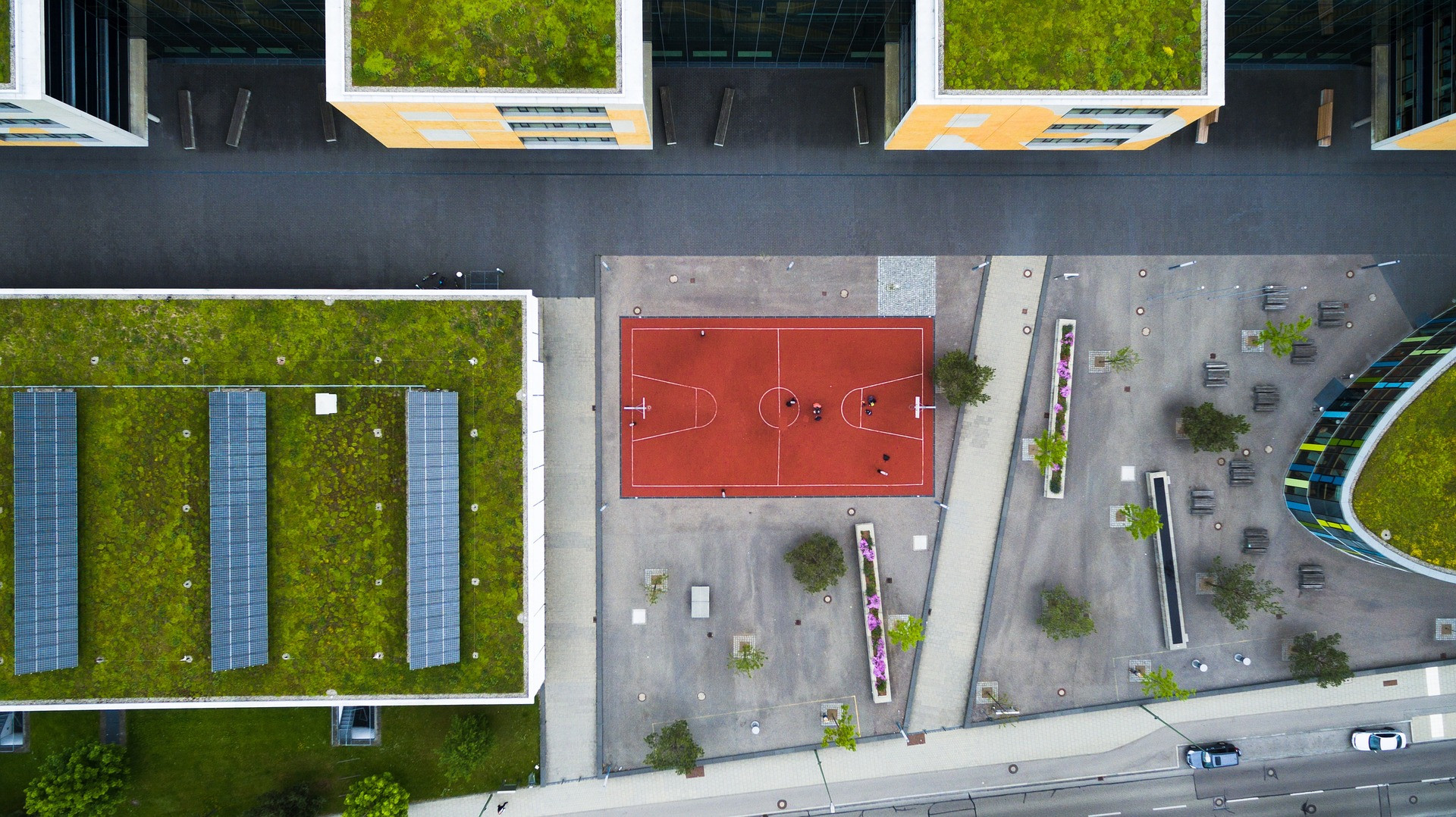

Bestehende Gebäude bieten viele Möglichkeiten, sie im Sinne des Klimaschutzes und der Resilienz zu optimieren. Fassaden und Dächer beispielsweise zu begrünen, bringt gleich mehrere Vorteile. Pflanzen an sonnenbeschienenen Fassaden liefern im heißen Sommer Schatten und kühlen durch die Verdunstung. Im Winter dagegen reduzieren die Gewächse die Wärmeabstrahlung an schattigen Fassaden. Beides hilft, die Betriebsenergie der Gebäude zu reduzieren. Gleichzeitig hilft das Stadtgrün, die Luftqualität zu verbessern. Es nimmt CO2 auf und gibt Sauerstoff ab. Darüber hinaus können Pflanzen bestimmte Luftschadstoffe wie Feinstäube binden. Bepflanzte Dächer haben einen weiteren Vorteil: Sie halten Wasser zurück, dienen als Speicher und helfen, den Abfluss nach Starkregen zu regulieren.

Warum aber sehen wir so wenig begrünte Gebäude in Deutschland? „Das liegt vermutlich daran wie die betreffenden Akteure das Thema wahrnehmen“, meint Steffen Bender. Der außerplanmäßige Professor des Helmholtz-Zentrums Hereon berät am Climate Service Center Germany (GERICS) Bauträger:innen, Planende und Gebäudebesitzer:innen. „Bei deren Überlegungen stehen oft der fortlaufend zu leistende Aufwand und die damit verbundenen Kosten im Vordergrund,“ erklärt er. Die Pflanzen müssten gepflegt und auch das Mauerwerk angemessen geschützt werden. Manchmal gerieten Denkmalschutz oder langfristige Bebauungspläne mit der Begrünung in Konflikt. Die vielen Vorteile fänden dagegen weniger Beachtung. „Der Gebäudebegrünung fehlt bisher einfach die richtige Lobby.“ Handlungsmöglichkeiten sieht er insbesondere auf der Ebene der Kommunen. „Wenn sich ‘Local Heroes’ finden, Personen mit Vorbildcharakter oder Multiplikatoren, die sich für das Thema begeistern, können sie viele Hausbesitzende mitziehen“, beobachtet Bender. In großen Städten gibt es oft große Bauträger sowie Bau- und Verwaltungsgesellschaften. „Wenn diese mit im Boot wären“, sagt Bender, „könnte sich das auf einen großen Bestand an Gebäuden auswirken.

Langlebig und wandelbar

Nachhaltig und klimafreundlich zu bauen, heißt aus technischer Sicht, verschiedene Materialien möglichst klug miteinander zu kombinieren, um die einzelnen Ressourcen zu schonen. Es heißt zudem, die Gebäude langlebig zu konstruieren und die benötigten Stoffe wiederverwertbar einzusetzen. Ein Tool für die Planung nachhaltiger Gebäude stellt das Bundesinnenministerium zur Verfügung. Auf Basis der Datenbank ÖKOBAUDAT können Bauplanende eine Ökobilanz des geplanten Gebäudes erstellen. Dabei werden Materialien ebenso berücksichtigt wie Bau-, Transport-, Energie- und Entsorgungsprozesse.

Schon in der Planung gilt es, die Gebäude auf eine möglichst lange Nutzungsdauer auszulegen. Dabei hilft neben der Auswahl der Materialien ein wandelbares - modulares - Design: KIT Wissenschaftler:innen konstruieren beispielsweise gemeinsam mit Forschenden der TU Kaiserslautern eine Parkgarage, die bei Bedarf in ein Wohngebäude umgewandelt werden kann. Auch nicht mehr benötigte Einfamilienhäuser könnten durch einfaches Wände-Versetzen in kleinere Wohnungen umgewandelt werden - und bei Bedarf wieder zurück.

Rechtliche Hürden abbauen

Eine weitere Möglichkeit, Fassaden und Dächer nutzbringend und klimafreundlich zu gestalten, bieten Solarzellen. Eine Studie im Rahmen des EU-geförderten Projektes BIPVboost ergab: Bauintegrierte Photovoltaikanlagen (BIPV) könnten bis zu einem Viertel des privaten Strombedarfs in Deutschland decken. Die Gestaltungsmöglichkeiten für Fassaden mit modernen Solarmodulen sind vielfältig: Sie können verschiedene Farben haben und ganz unterschiedliche Formen annehmen. Eine interessante Option ist künftig auch die Beschattung von Fenstern und Glasfassaden mit teiltransparenten - zum Beispiel organischen - Solarzellen. Auch mit Pflanzen auf dem Dach vertragen sich die Module. Ihre Effizienz kann durch deren kühlenden Effekt sogar gesteigert werden, wie Bender und seine Kolleg:innen in ihrem Synthesebericht zur Baubegrünung beschreiben.

Hürden für den breiten Einsatz von Solarzellen an Gebäudefassaden sieht Dr. Björn Rau vom Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) beispielsweise im Steuerrecht. Geeignete Fassaden finden sich häufig an öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Verwaltungen oder Krankenhäusern. Deren Träger:innen dürfen nicht ohne weiteres gewerblich tätig werden, indem sie den erzeugten Strom ins Netz einspeisen. „Auch wir am Helmholtz-Zentrum mussten den rechtlichen Rahmen für die Nutzung unserer Solar-Fassade sehr sorgfältig abstecken, um konform mit den Regeln unserer Zuwendungsgeber zu sein“, berichtet der stellvertretende Leiter der Beratungsstelle für BIPV am HZB.

Eine weitere Herausforderung sei es oft, Photovoltaik-Fassaden entsprechend den Brandschutzanforderungen des geltenden Baurechts zu gestalten. „Klar ist aber: Die Solargesetze verlangen immer mehr Photovoltaik“, sagt Rau. „Also müssen auch öffentliche Träger Photovoltaikanlagen betreiben dürfen. Es ist daher wichtig, die aktuellen Regeln und Richtlinien entsprechend anzupassen.“

Expertise