Mit Technik gegen die Klimakrise

Innovationen sind ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die Erderwärmung. Eine Rundreise zu besonders vielversprechenden Forschungsprojekten.

Die Metapher mit der Käseglocke ist Frank Schilling vor einem Vortrag eingefallen. Immer wieder sitzt der Geologe auf Podien, um zu erklären, was er da mit seinem Team eigentlich macht, so tief unter der Erde. „Die Formation, mit der wir arbeiten, müssen Sie sich so vorstellen wie eine Käseglocke“, erläuterte er dann. Von unten wird in diese Käseglocke das CO2 eingeleitet, es steigt nach oben auf – und wird dann von der gewölbten Deckschicht fest eingeschlossen. „So funktioniert das mit der CO2-Speicherung“, fügt er hinzu: „Das Gas kommt von da unten nicht mehr raus.“

Frank Schilling ist Professor für Technische Petrophysik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und zählte zu den führenden Expert:innen für eine Methode, die derzeit im Kampf gegen die Klimakrise wieder stärker in den Blick rückt: Beim sogenannten CCS-Verfahren („carbon capture and storage“) wird Kohlendioxid aus der Atmosphäre entnommen und unterirdisch gelagert. Ingenieurskunst kann so zur Klimarettung beitragen, das zumindest ist die Hoffnung. In Norwegen wird diese Technik schon seit vielen Jahren angewendet, in Deutschland ist es bislang bei einer Versuchsanlage geblieben – „und das, obwohl wir mit unserer Forschung in der EU über lange Jahre an der Spitze standen“, sagt Frank Schilling.

Innovationen können eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Klimakrise spielen. Forschende in Deutschland setzen an den unterschiedlichsten Stellen an, um ihren Beitrag zu leisten: Um die CO2-Einlagerung geht es da ebenso wie um effizientere Methoden zur Nutzung der Erdwärme, um Hightech-Solarzellen, die Batterien der Zukunft oder synthetische Kraftstoffe. Klar ist dabei, dass alle diese technischen Ansätze nur ein Baustein sein können zum Klimaschutz: An erster Stelle muss die Einsparung von Emissionen stehen, da sind sich Fachleute einig. Aber umgekehrt gilt genau: Ohne die Wissenschaft und die Innovationen, an denen geforscht wird, lässt sich der Kampf ebensowenig gewinnen.

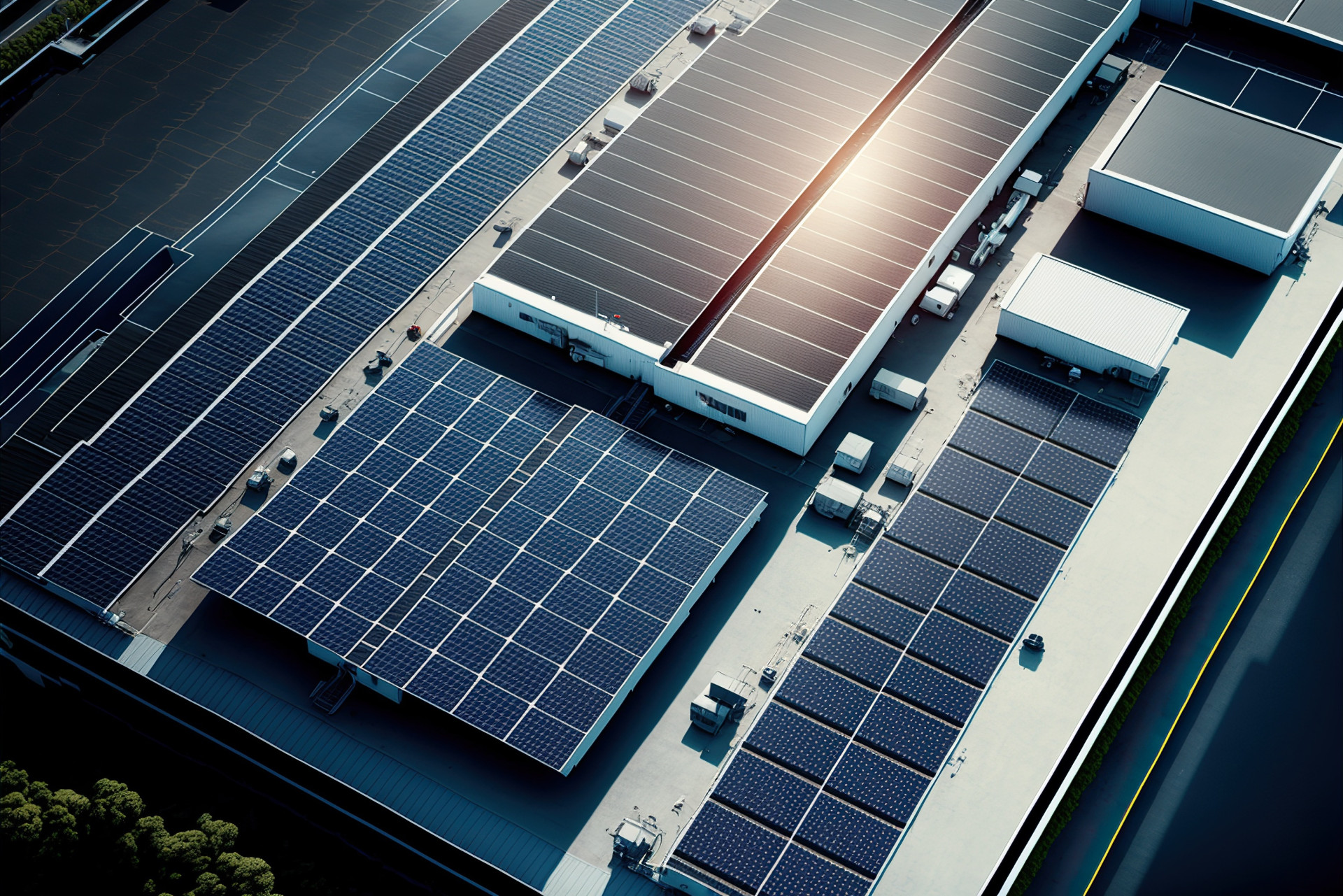

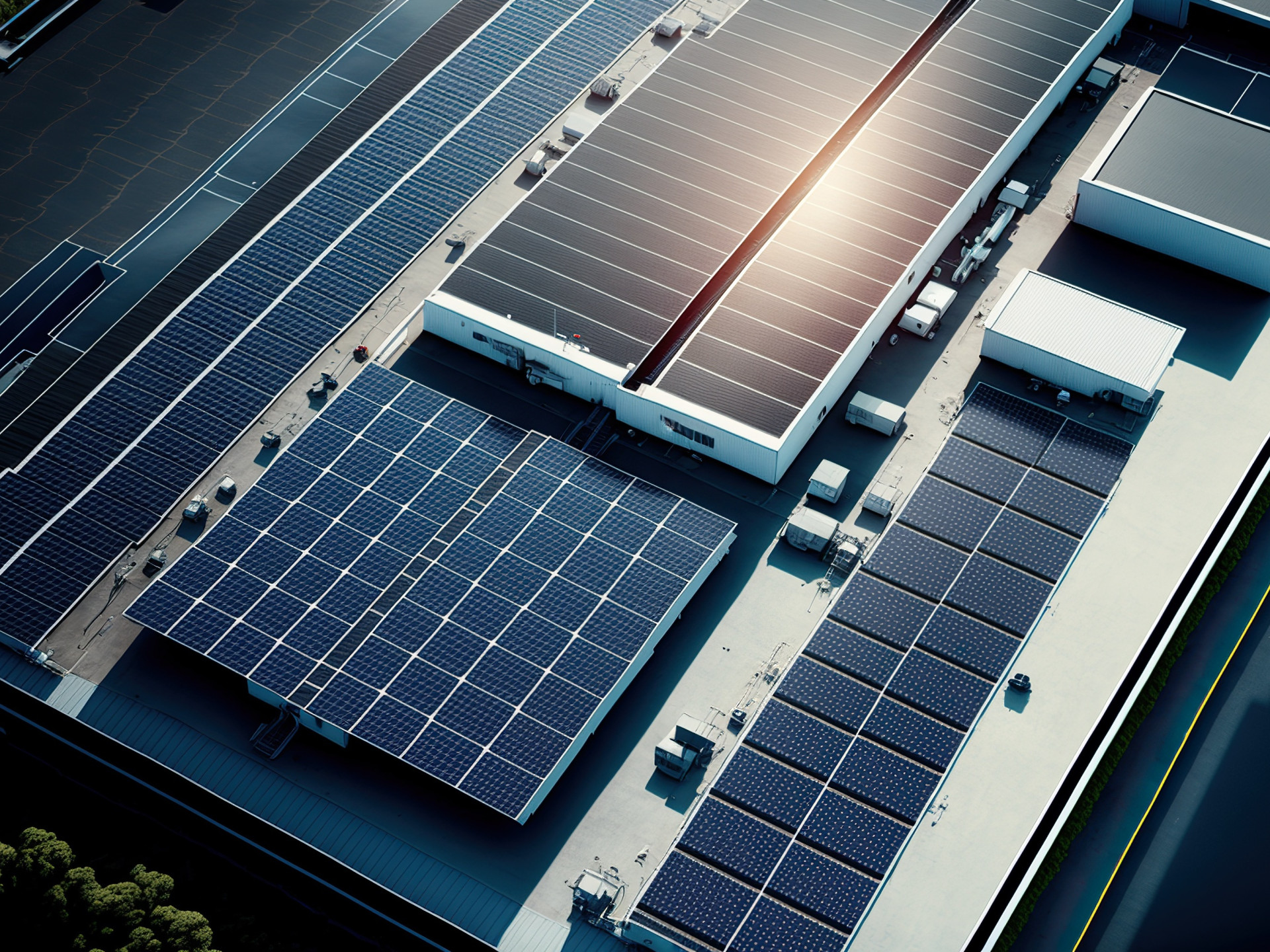

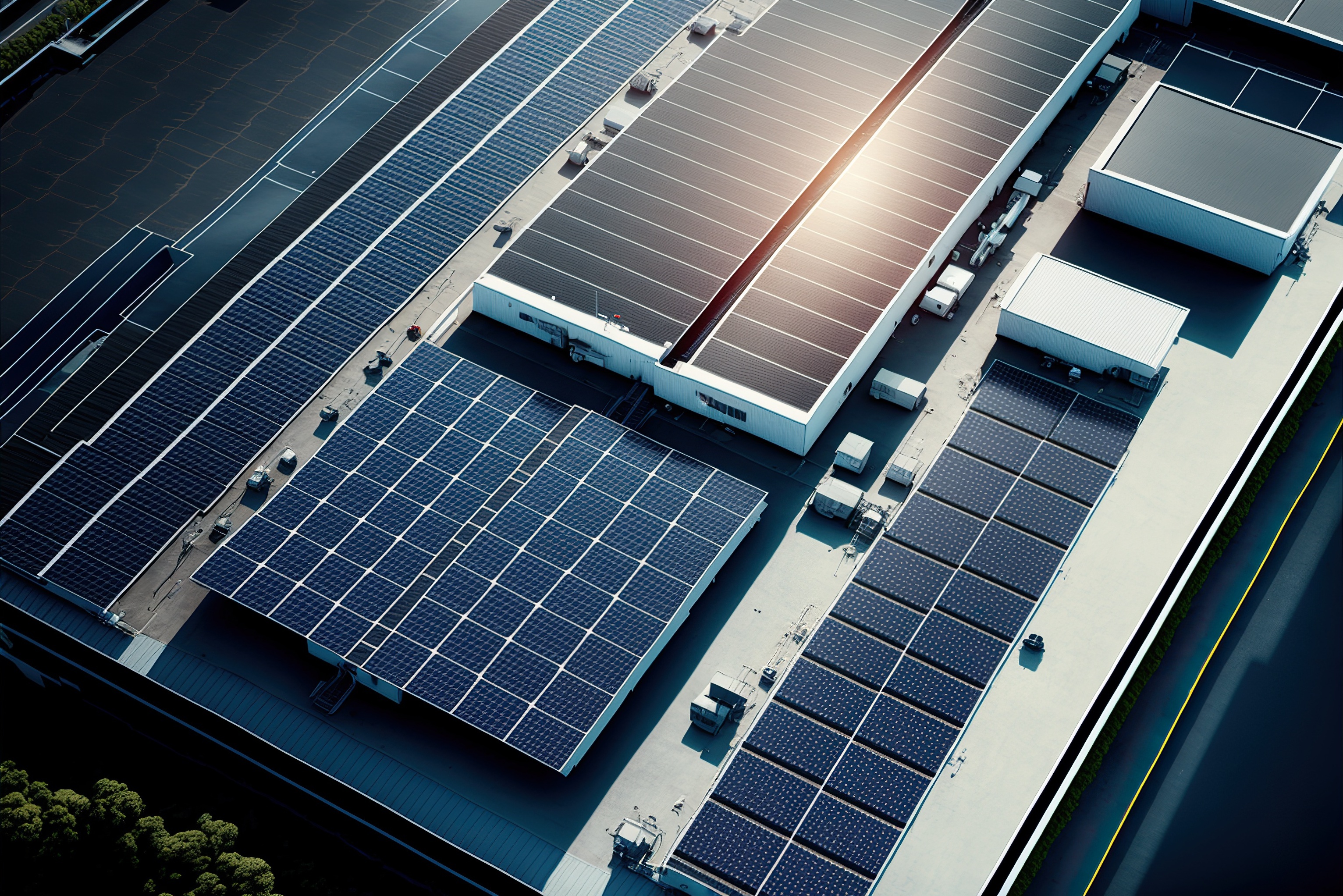

Photovoltaik in der Energiewende

Beispiel Energiewende. „Wir befinden uns gerade in einer entscheidenden Phase für die Photovoltaik“, sagt Rutger Schlatmann, der das Kompetenz-Zentrum Photovoltaik Berlin (PVcomB) am Helmholtz-Zentrum Berlin leitet. „Und die gute Nachricht ist: Die Forschungslandschaft in Europa und speziell in Deutschland ist viel stärker und größer, als man es anhand der industriellen Kapazitäten erwarten würde, die es auf diesem Gebiet hierzulande noch gibt.“ In Sachen Produktion hat Asien inzwischen die Nase vorn, aber viele wesentliche Innovationen werden in der EU ersonnen, sagt Schlatmann. Er selbst beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Photovoltaik – und muss schmunzeln, wenn er an die Anfänge denkt: „Als ich mit der Forschung angefangen habe, hat kaum jemand diesen Bereich ernst genommen. Und jetzt, seit einigen Jahren, hat Solarstrom die niedrigsten Herstellungskosten – er ist preiswerter als Strom aus Öl oder Gas und natürlich erst recht billiger als Atomenergie. Und das, obwohl es immer noch ein enormes Potenzial für weitere technologische Entwicklung gibt.“ Forschende arbeiten an Methoden, noch mehr Energie aus dem Sonnenlicht herauszuziehen und zugleich Photovoltaik-Anlagen nicht nur auf Dächern zu installieren, sondern beispielsweise auch in Fassaden zu integrieren.

Einsatz von Power-to-X Technologie

Ähnlich vielversprechend sind viele Ansätze in Sachen Wasserstoff. Der gilt als Hoffnungsträger für die Energiewende, noch fehlt aber der Durchbruch, um ihn effizient in industriellem Maßstab herstellen zu können. Klassische Einsatzbeispiele sind bei den erneuerbaren Energien zu finden: Wenn in Spitzenzeiten mehr Sonnen- oder Windenergie zur Verfügung steht, als gerade benötigt wird, lässt sich mit dieser Energie per Elektrolyse Wasserstoff gewinnen. Allein in der Helmholtz-Gemeinschaft arbeiten zahlreiche Teams von Forschenden daran, die Technik besser nutzbar zu machen – sei es beim Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht oder beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ in Leipzig. Das UFZ beispielsweise ist an einem Verbund namens „Hydrogen Saxony“ beteiligt. „Unser Innovationsansatz ist die Verbindung der Verfahrenstechnik mit der Biologie“, sagt Andreas Schmid, der das Department für Photobiotechnologie leitet. Und: „Wir denken die Anwendung schon jetzt mit.“ In dem Netzwerk arbeiten deshalb auch Unternehmen mit, die sich an der Entwicklung beteiligen und die Umsetzung in industriellem Maßstab im Blick behalten.

Einen breiteren Ansatz verfolgt das Energy Lab 2.0 am KIT in Karlsruhe. Ein riesiges Gelände ist das, auf dem alles an Knowhow zusammenfließt, was es in der Energieforschung gibt. Zu den vielversprechendsten Ideen wird hier analysiert, simuliert und getestet: Verschiedene Batteriespeicher gibt es hier, es gibt eine Mikrogasturbinen-Blockheizkraftwerk, es gibt Elektrolyse-Anlagen und ganze Musterhäuser, in denen das Zusammenspiel der verschiedenen Technologien erprobt wird. Wer über das Gelände spaziert, sieht lauter Hightech-Container, in denen auf engstem Raum alles das aufgebaut ist, worauf die Stromversorgung der Zukunft gebaut sein könnte. Eine Power-to-Gas-Anlage beispielsweise steht hier, in der überzähliger Strom aus regenerativen Energien direkt an Ort und Stelle quasi in Gas gespeichert wird, und eine Power-to-Liquid-Anlage, in der ein ähnliches Verfahren mit einem flüssigem Speichermedium erprobt wird. Neben den Wissenschaftler:innen vom KIT sind hier noch das Forschungszentrum Jülich und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beteiligt – eine dichtere Bündelung von Expertise gibt es weit und breit nirgendwo anders, europaweit ist das Energy Lab 2.0 die größte Forschungsinfrastruktur für erneuerbare Energien.

Weiterverwendung und Speicherung von CO2

Ein paar Kilometer entfernt in einem Karlsruher Laborgebäude arbeiten KIT-Forschende daran, das CO2 aus der Atmosphäre gleich nützlich weiterzuverarbeiten: Im Forschungsprojekt NECOC („NEgative CarbOn dioxide to Carbon“) entsteht in einem mehrstufigen Verfahren reiner Kohlenstoff – ein Material, das begehrt ist: „Benötigt wird er bei der Produktion von Batterien, in der Farbindustrie, im Agrarsektor oder auch bei der Herstellung von Baustoffen“, sagt Benjamin Dietrich, der das Projekt koordiniert. Und: „Bislang stammt der Kohlenstoff meist aus fossilen Quellen.“ Mit dem Karlsruher Ansatz lassen sich also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: CO2 wird abgebaut und zugleich entsteht ein gefragter Rohstoff. Bewährt hat sich das Verfahren, das bundesweit für Schlagzeilen sorgte, bislang im kleinen Maßstab: Ein halbes Kilo Kohlenstoff pro Tag erzeugen die Forschenden in ihrer Versuchsanlage. Nach und nach soll der Betrieb jetzt vergrößert werden. Verfahren wie diese werden auch als CCU bezeichnet – Carbon Capture and Utilization. Das Kohlendioxid wird dabei weiterverwendet, es wird zum Baustein für ein neues Produkt. Ideen dafür gibt es viele, NECOC gilt als besonders zukunftsträchtiges Beispiel in diesem Feld, das noch recht neu ist.

Wesentlich länger reicht die Geschichte der CO2-Speicherung zurück, nämlich fast drei Jahrzehnte. Sie begann in Norwegen, wo die Regierung eine CO2-Steuer einführte. Eine Firma, die Erdgas förderte, beschloss daraufhin, das Kohlendioxid unter der Erde zu versenken. „Wenn Erdgas gefördert wird, gelangt dabei viel CO2 mit an die Oberfläche. Es wird üblicherweise vom Erdgas abgetrennt und entweicht dann in die Atmosphäre“, erklärt Frank Schilling, der Experte vom KIT. „Hier aber hat man es über eine zweite Bohrung wieder zurück unter die Erde gebracht – in eine andere Schicht als jene, aus der das Gas kommt.“ Dicke, undurchlässige Gesteinsschichten sorgten dafür, dass das CO2 unter der Erde bleibt – das ist der Effekt des umgestülpten Kochtopfs.

Frank Schilling war federführend bei einem großangelegten Forschungsvorhaben dabei, das danach in Deutschland startete: Im Ort Ketzin, rund 40 Kilometer entfernt von Berlin, entstand eine Pilotanlage zur CO2-Speicherung mitsamt mehreren Bohrungen, die rund 800 Meter tief in die Erde reichten. Das Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ stand hinter dem Projekt, an dem Ingenieure:innen und Wissenschaftler:innen aus den Bereichen Geologie, Geophysik, Geochemie und Modellierung beteiligt waren. 2017 lief das Vorhaben aus, es war ein voller Erfolg: Immer besser durchdrangen die Forschenden die Prozesse, die unter der Erde stattfinden; sie untersuchten, wie Teile des CO2 zwischen Gesteinsporen eingelagert wurden, wie andere Teile im Wasser gelöst und wie das CO2schließlich mineralisiert wurde – eingebacken ins Gestein, so wie einst beim Kalkstein.

Die Anwendung der CCS-Technologie ist in Deutschland bislang am politischen Widerstand gescheitert. Dabei böte sie sich an vielen Einsatzorten an: Zementfabriken, aber auch Kraftwerke mit fossilen Energieträgern und andere Fabriken mit großem Ausstoß an Kohlendioxid könnten das freigesetzte Gas gleich an Ort und Stelle einfangen und unter die Erde bringen. Sechs bis zwölf Milliarden Tonnen des Treibhausgases, so schätzen Expert:innen, lassen sich in Deutschland sicher unter der Erde speichern.

Die Technologie dazu jedenfalls, sagt Frank Schilling, steht für Demonstrationsvorhaben einsatzbereit parat; um sie in noch größeren Dimensionen zu nutzen, sind noch einige Entwicklungsschritte notwendig.