Wie entzieht Direct Air Capture Kohlendioxid aus der Luft?

Um die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, müssen laut Weltklimarat IPCC der Atmosphäre bis Ende des 21. Jahrhunderts rund 1.000 Gigatonnen Kohlendioxid (CO2) dauerhaft entzogen werden.

Um die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen, müssen laut Weltklimarat IPCC der Atmosphäre bis Ende des 21. Jahrhunderts rund 1.000 Gigatonnen Kohlendioxid (CO₂) dauerhaft entzogen werden. Dazu sind neben natürlichen Senken – wie Mooren oder Wäldern – auch technische Verfahren notwendig. Die direkte Absaugung von CO₂ aus der Luft – englisch Direct Air Capture (DAC) – ist dabei eine Gruppe von Verfahren. Doch wie funktionieren diese Verfahren und welche Beiträge können diese Negative-Emissions-Technologien (NETs) leisten, um die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre zu reduzieren?

- Durch chemische Reaktion wird Kohlendioxid aus der Luft herausgefiltert und gebunden.

- Das abgeschiedene CO₂ kann gespeichert oder als Rohstoff genutzt werden.

- In Zukunft kann DAC einen Beitrag dazu leisten, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern.

Wie Direct Air Capture funktioniert

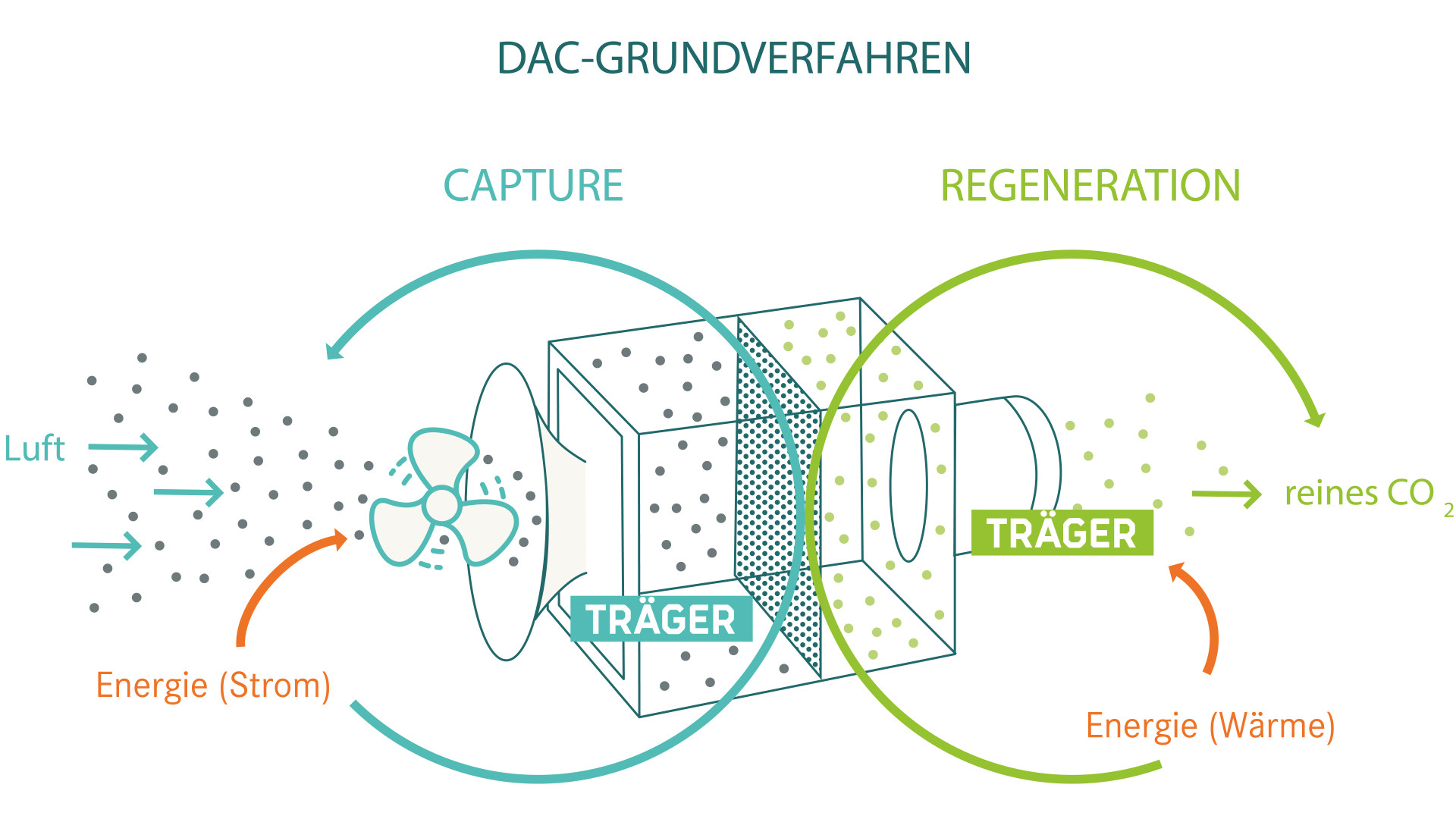

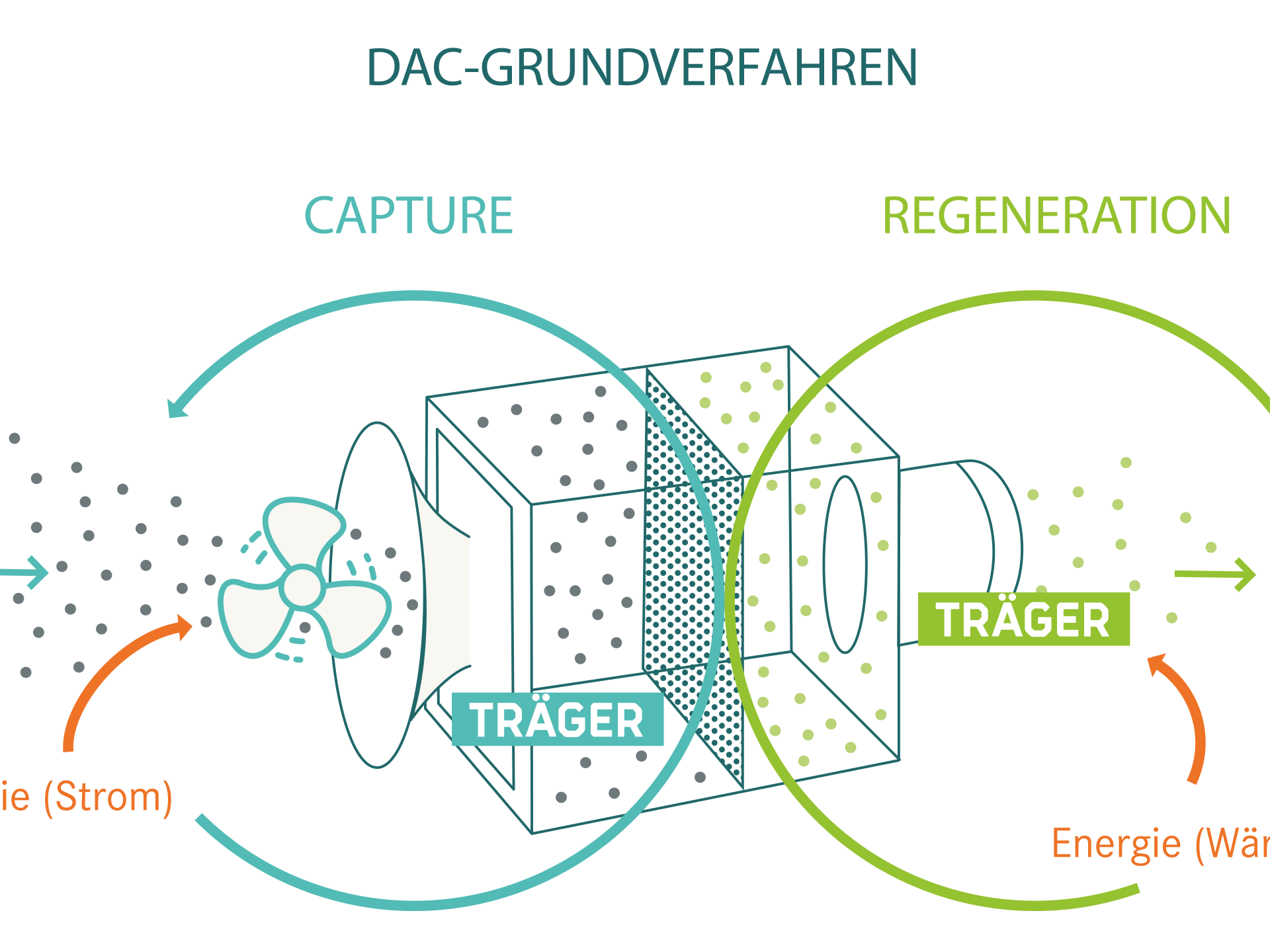

Bei den verschiedenen DAC-Verfahren saugen zunächst große Ventilatoren Luft an und filtern das darin befindliche CO₂ mithilfe eines sogenannten Sorbens heraus. Das Material dieses Sorbens kann sowohl ein fester Stoff als auch ein flüssiges Bindemittel sein, an dem sich das CO₂ ablagert. Durch die Zufuhr von Wärme wird das Kohlendioxid dann vom Sorbens getrennt. Anschließend kann das CO₂ gespeichert oder zu anderen Produkten weiterverarbeitet werden. DAC-Verfahren unterscheiden sich nach dem Material des Filters und der Temperatur zur Trennung von CO₂ und Filter

Wie CO₂ gespeichert oder als Rohstoff genutzt werden kann

In einem klimafreundlichen Energiesystem wird das Kohlendioxid direkt aus der Umgebungsluft verwendet, um beispielsweise synthetische Kraftstoffe herzustellen. Dadurch können große Mengen an neuen Treibhausgasen vermieden und zusätzlich in einem Kreislauf genutzt werden. Um die CO₂-Emissionen jedoch dauerhaft zu reduzieren, sollte das Kohlendioxid zusätzlich gespeichert werden. Die sogenannte CO₂-Sequestierung – englisch Carbon dioxide capture and storage (CCS) – zum Ziel, Treibhausgase in unterirdischen Lagerstätten zu einzulagern. In tiefen, undurchlässigen Gesteinsschichten erreicht das CO₂ einen Zustand, bei dem es stark verdichtet wird und dauerhaft im Untergrund verbleibt.

DAC im Rahmen von Negativen-Emissions-Technologien

Derzeit erfordert die DAC-Technologie große Mengen an Energie in Form von Strom. Um der Atmosphäre effektiv Emissionen zu entziehen muss der Strom jedoch CO₂-frei produziert werden. Aktuell befinden sich DAC-Verfahren in einem frühen Entwicklungsstadium, können aber in Zukunft als Negative-Emissions-Technologie einen Beitrag leisten damit die Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre reduziert wird. Einer neuen Studie der Helmholtz-Klima-Initiative nach könnte eine einzige Anlage pro Jahr rund eine Million Tonnen Kohlendioxid abscheiden. Damit ist die Abscheidung von CO₂ aus der Umgebungsluft in großem Maßstab skalierbar und anwendbar. So können DAC-Analgen direkt an CO₂ intensiven Emissionsquellen – etwa Fabriken der Schwerindustrie – errichtet werden, damit Kohlendioxid direkt aus der Luft gefiltert wird. Entscheidend ist jedoch die Speicherung der herausgefilterten Emissionen, um Kohlendioxid dauerhaft aus der Atmosphäre zu entziehen. DAC-Anlagen werden aktuell zu Testzwecken in der Schweiz errichtet.